「情報商材の詐欺被害にあったが、支払ったお金を取り戻せるのか」

「被害金の具体的な回収方法を知りたい」

こういった不安や疑問を感じていませんか。

情報商材詐欺に騙された場合、時間が経つほど返金の成功率が下がってしまうため、できるだけ早急な対処が必要です。本記事では、情報商材詐欺にあったときの具体的な返金方法について解説します。

\高額な商材を購入してしまったら/

✓情報商材で騙されたときの相談先

✓情報商材詐欺で返金を成功させるポイント

情報商材で詐欺被害にあったら返金請求できる?

情報商材とは、おもにインターネットの通信販売などを通し、「高額収入を得るためのノウハウ」などと称して販売されている情報のことをいいます。よくある例として、「未経験でも副業で月〇万円稼ぐ方法」「FXで儲かるノウハウ」といった内容が挙げられます。

情報商材は「情報そのもの」が商品となるため、実際に購入するまで具体的な内容がわかりません。なかには「誰でも必ず稼げる方法」と謳いながら、指示どおりに行動しても成果が得られない情報などを販売する詐欺まがいの業者も存在します。

とはいえ、情報商材詐欺の被害にあってしまったとしても、返金される可能性はあるため泣き寝入りする必要はありません。

\「誰でも簡単収益」って大丈夫?/

情報商材の代表的な手口6選

情報商材詐欺で多くみられる手口は以下のとおりです。

| 項目 | 手口 |

| 副業詐欺 | 副業収入を得られると謳い、低品質の情報商材を高額で売りつける |

| 投資詐欺 | 投資金や手続き手数料などの名目で金銭をだまし取る |

| ギャンブル詐欺 | 競輪や競艇、競馬などの当たる保証のない予想情報を高額で売りつける |

| マルチ商法詐欺 | 特定の商品やサービスの販売を通じて、階層的にネットワーク販売を広げていく |

| オーディション詐欺 | オーディションを装って、レッスン料や事務所登録費用、宣材写真の撮影費などを騙し取る |

| コンプレックス詐欺 | 「体質改善」「バストアップ」などの名目で、効果が不明な高額な製品を売りつける |

情報商材詐欺における10の返金方法

情報商材詐欺にあったときの具体的な返金方法は、次の10個です。

- クーリング・オフ制度を利用する

- 購入者が「未成年」なら契約の取り消しを求める

- クレジットカード会社に支払停止の抗弁書を提出する

- クレジットカード会社にチャージバックを依頼する

- 決済代行会社に損害賠償請求をする

- 詐欺に利用された金融機関に口座凍結を要請する

- 訴訟を起こす

- 販売元の返金保証を利用する

- 販売業者に内容証明で返金を求める

- 告訴・告発をして刑事責任に追及する

以下でくわしく解説します。

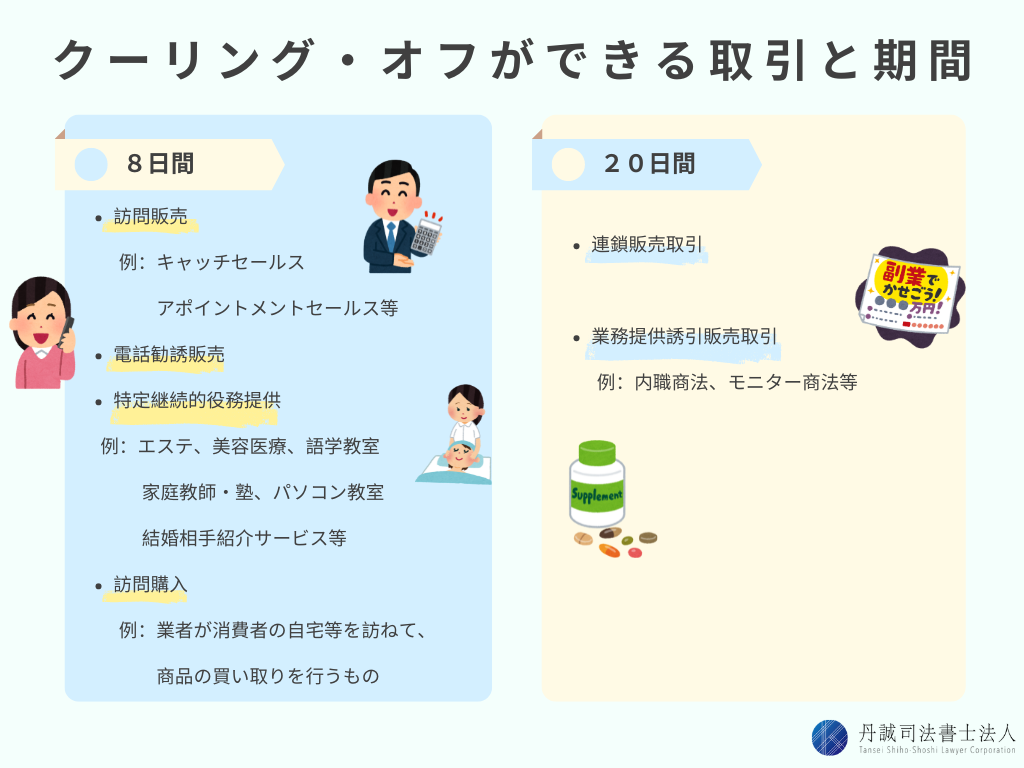

1.クーリング・オフ制度を利用する

クーリング・オフとは、申し込みや契約をした後でも、一定期間内に販売者へ通知すると無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度のことです。

クーリング・オフはハガキ等による書面のほか、メールやFAX、販売業者のWebサイトに設けられたクーリング・オフ専用フォーム等でも通知が可能です。

クーリング・オフが適用されると、代金の支払い後であれば返金され、支払い前であれば支払い義務がなくなります。

ただし、インターネットの通信販売で情報商材を購入した場合、クーリング・オフ制度は適用されません。しかし、販売ページに返金特約(返金の可否や適用条件)が設けられていれば、それに従って手続きを行うことはできるでしょう。

情報商材の多くは、SNSやアフィリエイトサイトなどのインターネット上で販売されるため、クーリング・オフが利用できるケースは少ないでしょう。

2.購入者が「未成年」なら契約の取り消しを求める

購入者の年齢が18歳未満(※)の場合、未成年であることを理由に、契約の取り消しを求めることもできます。

※契約時の年齢

これは、未成年者の判断能力が乏しく「法的保護の対象」となっているためです。

ただし未成年であっても、保護者の同意のもとで結ばれた契約は、この限りではありません。

ほかにも以下に当てはまる場合は、未成年であることを理由に契約を取り消せない場合があります。

- 本人に婚姻歴がある

- 自身の年齢を偽って契約を結んだ

3.クレジットカード会社に支払停止の抗弁書を提出する

情報商材をクレジットカードで分割払いにしていた、リボ払いにしていたという場合は、クレジットカード会社に対して「支払い停止の抗弁」が可能です。

支払い停止の抗弁は、事業者側に債務不履行・詐欺行為が認められた場合に利用できる手段です。割賦販売法に基づき、決済を停止することができます。

ただし、支払い停止の抗弁が認められるためには、決済を停止する正当な理由が必要です。

また、支払い停止の抗弁はあくまでも「一時的に支払いをストップする」ことを目的としたものです。支払い停止=返金されるわけではないため、他の方法と組み合わせて返金を目指しましょう。

それに伴い、一括払いもしくは完済している場合は適用されません。

すでに商材の費用を全額支払ってしまっている場合は、次項で解説する「チャージバック」を検討してください。

4.クレジットカード会社にチャージバックを依頼する

情報商材を購入する際にクレジットカードで決済した場合、カード会社にチャージバックを依頼することで、返金される可能性があります。

チャージバックとは、クレジットカードの不正利用や商品の不備などから消費者を守る仕組みです。

ただし、チャージバック制度の利用には、クレジットカード会社が定める条件を満たしている必要があり、依頼の申請が可能な期限も定められています。

また「購入した情報商材が詐欺である」という証拠が提示できないとチャージバックが承認されないため、必ずしも返金に成功するとは限りません。

チャージバックが承認され代金の売上が取り消しされると、すでに支払っていた代金がカード名義人に返金され、販売元には商品代が入金されません。

5.決済代行会社に損害賠償請求をする

情報商材の販売業者が逃亡している場合や請求先を特定できない場合、販売業者が利用している決済代行業者に対して損害賠償請求をする方法もあります。

決済代行会社は、販売会社の事業内容を審査したうえで決済を代行し、代金の一部を利益として受け取っています。

そのため、情報商材の販売業者が詐欺まがいの行為を行っていた場合、決済代行会社にも責任を問えるのです。

決済代行会社に対して損害賠償請求をする場合、法的な根拠を明記した文書を、記録付きの郵便や内容証明で送るといいでしょう。

6.金融機関に口座凍結を要請する

情報商材の代金を銀行振込で支払った場合、振込先の金融機関に対して口座凍結(利用停止)の要請を行うことが可能です。

要請が認められ、凍結した口座に残高があれば、「振り込め詐欺救済法」に基づいて返金を受けられる可能性があります。

「振り込め詐欺」は、オレオレ詐欺や還付金詐欺などの総称です。

しかし、「振り込め詐欺救済法」は犯罪利用された預金口座へ振り込みをしてしまった被害者などの救済を目的としています。

そのため、情報商材詐欺の被害にあった場合も、振り込め詐欺救済法の対象となる可能性があります。

ただし、振込先口座の残高が1,000円未満の場合は、振り込め詐欺救済法の対象となりません。

また、凍結後、口座内の残高は被害回復分配金申請を行った被害者に分配されることとなります。

返ってくる金額は、他に被害回復分配金の申請者がいない場合で「振込先口座が凍結された時点での残高」が上限となります。

そのため、騙し取られたお金が口座から引き出される前に口座凍結を要請する必要があります。

口座凍結を要請する際は、情報商材の勧誘内容や被害額などを明確にしたうえで、警察と金融機関の両方に連絡しましょう。

7.民事訴訟を起こす

民事訴訟を起こし損害賠償を請求することもできます。請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所へ訴状を提出します。

簡易裁判所において、140万円以下の損害賠償請求訴訟をする場合、弁護士だけでなく認定司法書士も代理人として手続きを行えます。

8.販売元の返金保証を利用する

情報商材によっては「結果が出なかった場合は全額返金します」といった返金保証が設けられているケースがあります。

詐欺まがいの業者ではない場合、情報商材の内容に従って行動したのに結果が出なかった旨を申告すれば、返金に応じてもらえる可能性があるでしょう。

ただし、この手段を選ぶことで、こちらが詐欺的行為に気づいていると相手に悟られ、警戒されるリスクがあります。

9.販売業者に内容証明で返金を求める

返金保証がない場合、内容証明郵便にて返金を求める書類を送る方法もひとつの手段です。

内容証明とは「いつ・誰から誰宛に・どのような内容」の文書が送付されたかを日本郵便株式会社が証明してくれるサービスです。

しかし、日本郵便株式会社が証明するのは内容文書の「存在」であり「真実性」ではないため、内容証明をつけたからといって返金に対する強制力が生じるわけではありません。

ただ、「支払いに応じない場合、法的措置をとる可能性がある」といった旨を記載することで相手にプレッシャーを与えられるかもしれません。

訴訟を起こすとなった場合、内容証明をつけて返金請求をしていたことで、証拠として活用することもできるでしょう。

ただし、この方法は「8.販売元の返金保証を利用する」と同様に、こちらが詐欺的行為に気が付いていることを、相手方に知らせることにもなってしまいます。

逃げられてしまうリスクがあることを理解したうえで行動しましょう。

10.告訴・告発をして刑事責任に追及する

ここまでに解説したすべての方法を試しても、解決に至らなかった場合、最終手段として「告訴・告発」を行う方法もあります。

告訴もしくは告発によって、警察の捜査が開始されると、相手方を逮捕・起訴できるかもしれません。

また、強制捜査によって被害者では入手できない証拠を得られる可能性もあります。

しかし、ここまでの内容だけでは「相手方が逮捕されて、本当にお金がかえってくるのか?」という疑問が生まれるかもしれません。

告訴・告発が返金方法の一つとされる理由は、相手方が「示談交渉」という手段を講じるケースがあるためです。

刑事罰を免れようと、示談が進む可能性があります。

示談金をもって「返金」と捉えるならば、この方法も返金方法の一つといえます。

情報商材で騙されたときの相談先

情報商材詐欺で騙されたと気づいたら、一人で悩まず速やかに専門機関へ相談することが重要です。相談先としては、次のような窓口があります。

\すでにお金を払ってしまったら/

消費生活センター・警察の相談窓口

全国の市町村に設置されている消費生活センターでは、消費生活全般に関する無料相談が可能です(電話相談の場合は通話料が発生)。情報商材詐欺の被害にあった際も、事業者との自主交渉の方法や解決に向けたアドバイスが得られます。

消費生活センターの電話番号がわからない場合、消費者ホットライン(電話番号:188)に電話すると最寄りの窓口につながります。ただし、消費生活センターが対応するのは助言や情報提供のみで、返金に向けた対応はしてくれません。

また、警察の相談窓口(電話番号:#9110)でも情報商材詐欺の問題解決に向けたアドバイスがもらえます。被害届を提出することもできますが、警察は民事不介入のため、返金に向けた対応はしてくれません。

司法書士・弁護士

司法書士・弁護士に相談すると「被害金を回収できる可能性があるか」「どの返金方法が適しているか」などを法的観点から判断してくれます。

また、実際に司法書士・弁護士に返金請求を依頼すると、販売事業者との交渉からクレジットカード会社・決済代行会社とのやりとり、民事訴訟(司法書士は簡易裁判所における140万円以下の事件のみ)まで一任できます。

情報商材詐欺で返金を成功させるポイント

情報商材詐欺で返金を成功させるためには、次の3つのポイントを押さえましょう。

詐欺だと気づいたらすぐに対処する

「詐欺的行為の被害にあったかもしれない」と気づいたら、速やかに対処しましょう。

詐欺まがいの悪徳業者は、訴訟や逮捕から逃れようと会社の名前を変えたり、商材ページを削除したりするケースが多いです。また、振り込め詐欺救済法によって振込先の口座を凍結できても、騙し取られたお金がすでに口座から引き出されている場合は被害回復分配金の支払いが受けられません。

以上のことから、時間が経てば経つほど証拠が少なくなり、販売業者の所在の特定や返金が難しくなってしまいます。詐欺だと気づいた時点で迅速に行動することで、返金に成功する可能性が高まります。

できるだけ多くの証拠を保全する

情報商材が「詐欺である」という事実を立証できる証拠が多いほど、返金請求がしやすくなります。

詐欺の被害状況を証明できる証拠としては、以下のような例が挙げられます。

- 契約書

- クレジットカード明細

- 情報商材の代金を振り込んだ際の振込明細書

- 販売業者のSNS投稿内容のスクリーンショット

- 事業者とのやり取り(メール・電話の録音など)

- 情報商材に関する広告・販売サイトのスクリーンショット

- 勧誘に使われたDM・メールマガジン・ステップメール・LINEのトーク画面

公的機関や司法書士・弁護士に助言を受ける際も、上記のような証拠があればスムーズに相談が進みます。

司法書士・弁護士を代理人に立てる

返金を成功させるには、司法書士や弁護士を代理人に立てることをおすすめします。

被害者本人が詐欺まがいの業者と直接交渉しても相手にされないケースが多く、返金させるのは難しいのが実情です。一方、法律の知識が豊富な司法書士・弁護士を代理人に立てることで交渉が有利になり、個人で対処するよりも被害金を回収できる可能性が高まります。

前述のとおり、情報商材詐欺で騙されたお金を取り戻すためには、一刻も早い対処が必要です。司法書士・弁護士に相談することで、証拠の収集や返金方法に関する適切なアドバイスが得られ、早急な解決を目指せます。

返金に向けて全力を尽くします

情報商材詐欺にあっても、返金される可能性はあります!

情報商材詐欺の被害にあった場合でも、今回紹介した方法で返金される可能性があります。

ただし、被害発生から時間が経過するほど証拠が少なくなり「情報商材が詐欺であることの立証」が難しくなります。

法律に関する豊富な知識がある司法書士・弁護士に相談することで、証拠収集に関するアドバイスはもちろん、返金請求に向けたサポートも受けられます。

情報商材詐欺の被害にあわれた方は、ぜひ一度丹誠司法書士法人にご相談ください。

\無料相談はこちらから!/