情報商材と聞くと「怪しい」「詐欺ではないのか」と感じる人は、少なくないでしょう。情報商材は、必ずしも「詐欺」とは言い切れないものの、どこまでも「グレーなイメージ」がついています。

情報商材は、なぜ悪いイメージがついているのでしょうか。

評判の悪い会社が目立っているから?

役に立たない情報ばかりを販売しているから?

本記事では、情報商材になぜ悪いイメージがついているのか、理由を解説します。購入者の心理状態や悪徳な情報商材を購入しないための方法についても触れるため、最後までご覧ください。

✓情報商材の購入者はどのような心理状態なのか

✓情報商材によるトラブルを、回避するための6つの方法

✓購入してしまった場合、クーリングオフはできるのか

\返金への第一歩!/

そもそも情報商材って?

情報商材とは名前の通り、購入者に「情報」を与えてくれる「商材」のことです。

商材を売買する行為も含めて「情報商材」と言うこともあります。情報自体が商品であるため、提供される媒体はさまざまです。

頻繁に見られるのは、動画やセミナー、電子書籍など。

提供される情報は特定のジャンルに限らず、さまざまな分野の「情報」が商材として販売されています。

誤解されがちですが、情報商材は「違法なもの」ではありません。

特定の情報がもつ価値を決めるのは、購入者自身であるため、詐欺ともいえません。

仮に、誰でも知っているような情報を商材として販売していても、購入した人の知らない内容が書かれていれば、商材の価値は認められます。

ただし明らかに、価格と内容が見合っていない商材もあり、白黒判断するのは難しいところです。

なぜ悪いイメージが付きまとうのか

情報商材に悪いイメージがあるのは、一部の商材が以下のような特徴をもっているためです。

- 粗悪な商材が多く、価格と価値がかけ離れている

- 購入をやめたくても、販売元が返金に応じてくれない

情報の価値は人それぞれですが、調べるとすぐにわかる情報や、複雑な表現が使われているだけで当たり前の内容は、情報としての価値が低いと考えられます。

仕事の成果をあげるために購入した商材が、ノウハウの解説がなく、要約すると「一生懸命仕事をしよう」といった内容しか書かれていなければがっかりしますよね。

上記は極端な例ですが、価格と価値が釣り合っていない「詐欺まがいの悪徳な商材」はあります。

粗悪な商材が多く出回っているため、情報商材=悪いものといったイメージがぬぐえません。

通常、販売形態によってクーリングオフが適用されます。しかし情報商材の場合、販売元がクーリングオフや返金に応じてくれない可能性があります。

\「怪しい」と感じたらまず相談!/

情報商材の購入者はどのような心理状態?

「より多くの収入がほしい」という願望は、多くの人が抱えているものであり、特異な思考ではありません。

収入をあげる方法は、いくつかあります。

本業の仕事で成果をあげて給料を増やすのが一般的であるものの、最近では「副業」で収入を増やす人もいるでしょう。

さまざまな手段のなかで、あまりイメージのよくない「情報商材」を選ぶのかは、購入者の深層心理に関係しています。

情報商材の購入者の心理には、楽して稼ぎたいという気持ちがあるかもしれません。

ネットビジネスは、一度の成功で何万円も稼げるというイメージがあります。

「最初だけ頑張れば、大金を得られる」という気持ちから、情報商材に手を出してしまう人が続出していますが、大金を稼ぐために楽なことはありません。

繰り返し購入することで「ファン化」してしまう

情報商材を繰り返し購入する行動には、楽して稼ぎたいという気持ちだけでなく「ファン心理」も関係しています。

情報商材を販売している発信者のファンになってしまい、言われるままに商材を購入してしまう人のことです。

「ファン化」という言葉は、業界内でも使われているそうです。

「相手をファン化させれば、あなたの商材はどんどん売れるよ」と勧誘されることもあります。

情報商材のなかには、本当に役立つ商材もあるかもしれません。

ファン化して盲目的にならず、自分にとって必要な情報なのか、冷静に見極めてください。

\心当たりがある人はすぐ相談!/

SNSには情報商材が多数

SNSでは、情報商材に関する情報が数多く投稿されています。

月100万円以上稼いだという投稿もあり「#投資」「#投資初心者」「#投資女子」など、さまざまなタグが見つかるでしょう。

情報商材の広告としての役割を担う投稿には、たいていの場合「私が稼いだ方法を教えます」といった文章とともに、LINEの友達追加を促すコメントが添えられています。

投稿のほかにも、直接DMが届くケースもあるようです。

DMの場合でも、投稿と同じくLINEの友達追加を要求されます。

情報商材の購入者を募るツールとして、SNSは頻繁に使われています。

\「怪しい」と感じたらまず相談!/

情報商材のトラブルを避ける6つの方法!

情報商材は「購入しない」「関わらない」のが無難です。

すべてが悪徳な商材でないものの、情報社会の昨今で、有益な情報はいくらでも入手できます。

わざわざ大金を支払わなくても、得られる情報はいくらでもあるはずです。

トラブルが頻発している情報商材に手を出す前に、無料で得られる情報を吸収してください。

情報商材に関連したトラブルを回避するためには、本章で紹介する6つの方法を心得ておきましょう。

1.紹介制度を使わない

情報商材の業界では、しばしば「紹介制度」を使っています。

誤解を恐れずにいってしまえば、紹介制度を使っている時点で、マルチ商法と似ていると言われるのは、仕方ないとも思えます。

「紹介された人だけが購入できる商材」と言われると、インターネットですぐに閲覧できるウェブの記事よりも、グッと貴重な情報であるように感じてしまうかもしれません。

マルチ商法で問題視されていたように、紹介制度を使って人から人へと勧誘を繰り返すとどうなるでしょう。

仮に勧誘されたすべての人が購入したとしても、人口には限りがあるため、いずれ買い手はいなくなります。

この点は、情報商材であっても同様です。

「〇日しか時間が取れない」「今しか紹介できない」と言っていても、ほとんど「嘘」だと思って差し支えありません。

特別感を演出するために「紹介」という体を装っているだけに過ぎません。

2.無料の講習会には行かない

「無料だから…」と講習会へ行ってしまったことが、すべての始まりという例も多くあります。

「タダより高いものはない」ということわざ通り、無料だといわれて参加した講習会の後「個別面談」等と称して、高額な商材を買わされてしまう事例は尽きません。

対面で「私は要りません」と、相手にきっぱりと「ノー」を突きつけるのは、勇気のいることです。

講習会の雰囲気に流されてしまい、一時的に素晴らしい情報と感じてしまうこともあるでしょう。

情報商材と関わりをもたないためには、無料であっても講習会には参加しないようにしてください。

3.購入者のレビューは必ずチェック

じっくりと冷静に考えても、自分にとって有益な商材であると判断できた場合は、購入してみましょう。

冒頭でも解説したように、情報商材=詐欺ではありません。

詐欺的商法を用いている販売元が多いだけで、商材自体が詐欺とは言えません。

ただし、どこまでも慎重に判断することは大切です。自分だけで判断するのではなく、しっかりと購入者のレビューに目を通してください。

商材に書かれている情報が、あなたにとって価値があるかないかは購入するまでわかりませんが、少なくとも一般的に有益かどうかは判断できるでしょう。

4.購入後のサポート体制

ほとんどの情報商材が「お金を稼ぐ方法=情報」として、商材を提供しています。

商材に書かれた情報をもとに、お金を稼げなければ意味がありません。優れた情報商材であっても、見た人全員が稼げるわけではありません。

「商材が売れたら終わり」ではなく、購入後のサポートをしてくれるか否かも、販売元を判断する重要な要素です。

5.誇大広告か否か

商材だけでなく、販売している人・会社を信頼できるかどうかにも注目してください。

発信元が怪しい場合は、どのような内容の商材であっても、関わるべきではありません。

判断基準となるポイントが「誇大広告か否か」です。

「絶対に稼げる」「月に〇〇万円以上稼げる」など、将来の不確定な要素を、断定するような表現の広告を見かけた場合、その会社・発信者が提供している商材とは関わらないようにしてください。

6.特商法の有無

情報商材の購入を考える場合、特商法(特定商取引法)の有無も確認しておきましょう。

特商法とは、悪徳業者から消費者を守るための法律です。

情報商材であっても他の商品であっても、販売ページのどこかには「特商法について」という表記があるはずです。

リンクを開くと、事業者名や住所、商材の販売価格などが一覧で確認できます。

特商法に関する表記がない商材の場合は、販売元の情報がないため、絶対に購入しないようにしてください。

\返金への第一歩!/

情報商材はクーリングオフできるのか

「断れずに購入してしまった」「やはり取引をキャンセルしたい」という人もいらっしゃるでしょう。

相手方が契約解除に対して、速やかに応じてくれれば問題ありませんが、トラブルに発展することのほうが多いでしょう。

情報商材がトラブル多発とされるのは、返金対応のやり方やクーリングオフの妨害行為があることも理由です。

情報商材は条件を満たせば、クーリングオフ可能

情報商材はクーリングオフの対象になるのか、結論から言えば「対象内」です。

ただしクーリングオフの対象となるには、購入からの期間や販売方法など、いくつかの条件を満たしていなければなりません。

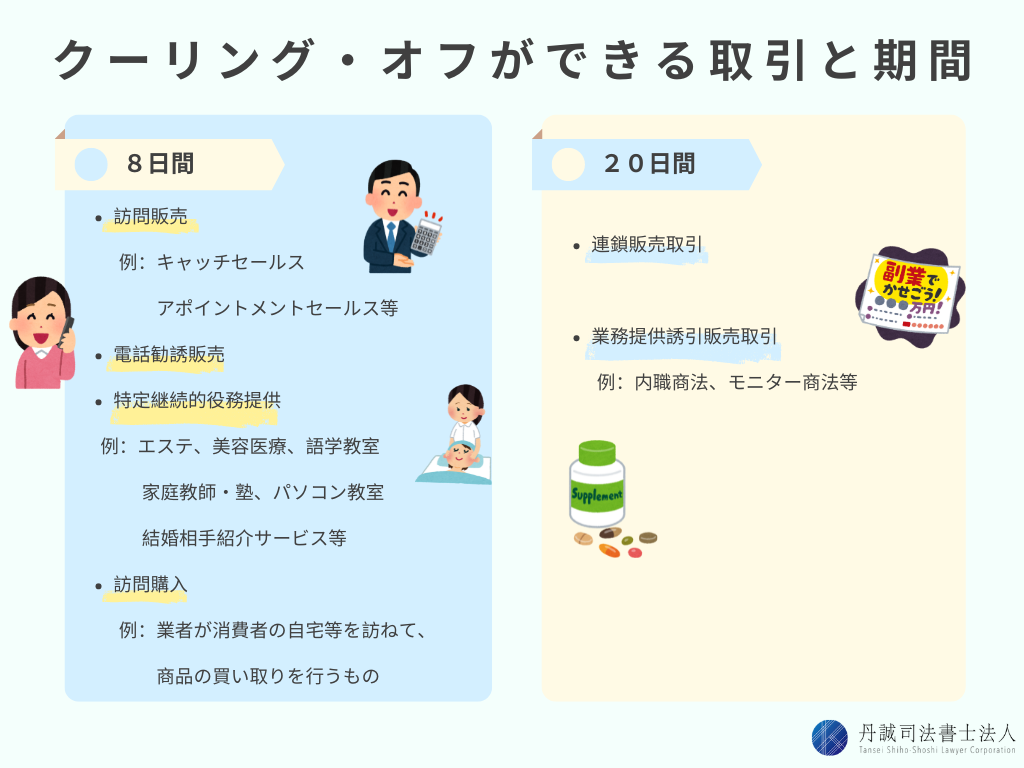

クーリングオフできる期間は、購入から8日以内か、20日以内のどちらかです。

訪問販売や電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入などで販売していた場合は8日以内。

連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引と判断された場合は、20日以内であればクーリングオフが可能です。

購入した当日(申し込み日)を、起算日として1日とカウントする点に注意しましょう。

クーリングオフについては、以下の記事も参考にしてください。

簡単に稼げる副業のサポートプランを契約しませんか 誰かに紹介するだけで紹介料が手に入ります などといううたい文句に惹かれ、高額なサポートプランの契約や情報商材の購入契約を締結し、後悔したことはありませんか。 いったん契約の申し込み[…]

情報商材をクーリングオフできないときは?

情報商材のクーリングオフについて、よくある事例が「通信販売なのでクーリングオフの対象外」といわれ、諦めてしまうケースです。

たしかに通信販売で購入したものは、クーリングオフの対象外です。

電話でのやりとりがなく、インターネットのみで申し込んだ場合でも、返金交渉の余地はあります。

返金交渉においてクーリングオフを第一優先に考えますが、他にも契約の取消や無効主張等返金請求を行う根拠を整え主張することは可能です。

いずれにしても、個人が返金交渉しても取り合ってくれないケースが多く、返金が成功しない可能性も高いと言えます。

返金交渉は、弁護士や司法書士へ相談するのがおすすめです。

被害者様の代理人として相手方との返金交渉できるため、返金の可能性が高まります。

\クーリングオフできるか確認!/

まとめ

情報商材がなぜ悪いといわれるのか、理由は複数あります。

違法な勧誘を行うケースが多く、購入後もその中身は粗悪な商材が多いこと、契約を取消ないしは解除したくても何かと理由を付けて応じてくれないケースが多いことなどです。

トラブルを解決するためには、時間や手間がかかるため、未然に防げるのが一番です。

なかには、すでに情報商材を購入してしまったという人もいらっしゃるでしょう。

相手方がさまざまな理由をつけて、クーリングオフや返金に応じてくれない場合は、弁護士や司法書士に相談してください。

丹誠司法書士法人では、無料相談を受けつけています。

「お金を返してほしい」と考えている人の心強い味方となって、被害者様の代理して相手方へ返金交渉するため、ぜひお気軽にお問い合わせください。

※こちらの記事は、2024年7月4日時点の法令等にもとづいて書かれています。

\無料相談はこちらから!/