司法書士に相談をしようと思い検索してみたら「司法書士」と「認定司法書士」がヒットし、どちらに相談してよいかわからず困っている人はいませんか?

この記事では、認定司法書士と司法書士との違いや依頼するメリットまで詳しく解説します。

- 認定司法書士とは?

- 認定司法書士ができること

- 認定司法書士に依頼するメリット

- 認定司法書士に依頼をするのにかかる費用

認定司法書士とは?

認定司法書士とは、司法書士法で定められた特定の研修課程を修了し、法務大臣から簡易裁判所で訴訟代理業務などを行う能力があると認定された司法書士です。

簡裁訴訟代理等関係業務とは、簡易裁判所で行われる以下の業務です。

- 民事訴訟手続

- 訴え提起前の和解(即決和解)手続

- 支払督促手続

- 証拠保全手続

- 民事保全手続

- 民事調停手続

- 少額訴訟債権執行手続の代理

- 裁判外の和解手続について代理する業務など

法務大臣の認定を受けるには、研修課程修了後に簡裁訴訟代理等能力認定考査を受けて合格する必要があります。

認定司法書士の資格を持つ人は、司法書士の中でもさらに知識が深くできる業務の幅も広いことがわかります。

認定司法書士の数

日本司法書士会連合会が全国の会員23,156人を対象に認定司法書士の割合を調査したところ、2024年4月1日時点では79%だとわかりました。

このことから日本司法書士会連合会の会員の中に、認定司法書士は18,293人いると考えられます。

認定司法書士と弁護士の違い

認定司法書士と弁護士ができる業務には以下の違いがあります。

| 認定司法書士 | 弁護士 | |

| 簡易裁判所での手続きが対象となる法律相談 | 1件あたりの経済的利益が140万円以下の法律相談であれば受けられる | 受けられる |

| 家庭裁判所での手続きが対象となる法律相談 | 受けられない | 受けられる |

| 簡易裁判所で勝訴判決だったものの相手方が地方裁判所へ控訴した場合の対応 | できない | できる |

認定司法書士ができる業務は、弁護士と比較すると簡易裁判所における手続きの中でも限定されているのがわかります。

認定司法書士と司法書士の違い

認定司法書士と司法書士には次のような違いがあります。

| 認定司法書士 | 司法書士 | |

| 業務 |

|

|

認定司法書士の業務は、司法書士が行う業務に加えて簡裁訴訟代理等関係業務が含まれているのが特徴的です。

ただし「6.簡裁訴訟代理等関係業務」については、認定を受けていない司法書士でも書類作成のみを行うことは可能です。

認定司法書士ができること

認定司法書士ができることは、前の項目でご紹介した「簡裁訴訟代理等関係業務」です。

簡裁訴訟代理等関係業務の詳細をご紹介します。

簡易裁判所における民事訴訟手続の代理

認定司法書士は、簡易裁判所で取り扱う民事事件(1件あたりの対象が金額にして140万円以下のもの)について代理業務ができます。

民事訴訟とは民事訴訟法や民事訴訟規則に基づき、個人や法人間の権利・義務に関する争いを法的に解決する手続きです。

民事訴訟の種類は以下の3つです。

| 項目 | 概要 |

| 通常訴訟 |

|

| 手形小切手訴訟 |

|

| 少額訴訟 |

|

1件あたりの対象金額が140万円を超える民事事件は地方裁判所の管轄となるため、認定司法書士が代理業務を行うことはできません。

訴え提起前の和解(即決和解)手続の代理

訴え提起前の和解とは、当事者が訴訟を起こす前に簡易裁判所へ和解の申し立てをして争いを解決する手続きです。

和解が成立する条件は次の2つです。

- 当事者同士が和解に合意していること

- 裁判所がその合意を相当なものと認めていること

合意の内容が和解調書に記載されると、判決と同じ効力を持ちます。

訴え提起前の和解手続きは、申立てから和解まで1か月半〜2か月の時間がかかると言われています。

認定司法書士は訴え提起前の和解の手続きを代理で行うことができるため、依頼すると時間と費用をかけて裁判することなく早期に争いを解決できる可能性があります。

支払督促手続の代理

支払督促手続とは、債務者が金銭の支払いを怠っている場合に債権者が簡易裁判所を通じて督促する手続きです。

債務者が支払督促を受けとってから2週間以内に異議の申立てをしない場合、簡易裁判所は債権者の請求により支払督促に仮執行宣言を付与します。

仮執行宣言が付与されると、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てが可能になります。

認定司法書士は支払督促の代理業務を行うことが認められているため、期日までに返済されない債権について法的手続きを通じて債務者へ支払いを促すことができます。

証拠保全手続の代理

証拠保全手続とは、訴訟前に裁判所を通じて証拠を確保するための手続きです。

この手続きは、裁判で重要な証拠が消失・改ざんされる恐れがある場合に行われます。

裁判所の許可を得て証拠の調査や確保が命じられるため、正当な理由なく拒否すると裁判での心証が不利になる可能性があります。

認定司法書士は依頼者の代理人としてこの手続きを申し立てることができます。

その結果、重要な証拠を確保し、公正な裁判の基盤を整えることができます。

民事保全手続の代理

民事保全手続とは、債権者が勝訴判決を得て強制執行をするまでの間に、債務者による財産の処分や権利関係の変更などを防ぐために行う民事保全法に基づく手続きです。

民事保全手続には次の3種類があります。

| 項目 | 概要 |

| 仮差押え | 債務者による財産の処分を防ぎ、将来的に強制執行が円滑に行えるようにする手続き |

| 係争物に関する仮処分 | 争いの対象となっている財産や権利に関して現状を維持するための手続き |

| 仮の地位に関する仮処分 | 争っている権利関係について、債権者に生じる著しい損害や急迫な危険を避けるために暫定的な措置を求める手続き |

係争物に関する仮処分は、たとえば不動産の場合、建物の登記名義や居住者を変更させない処分が典型例です。

この仮処分は動産や知的財産にも適用される場合があります。

仮の地位に関する仮処分は、たとえば建物を建てる時に隣の家の日照権が侵害されるといった問題がある場合、一時的に建築工事の禁止を命じる仮処分を申し立てることが考えられます。

債権者が勝訴した際、債務者による財産の処分で不利益を被ることがないよう、認定司法書士は代理人として民事保全手続の申し立てができます。

民事調停手続の代理

民事調停手続とは、当事者間で話し合いを行い、合意を得ることで争いを解決する手続きです。

民事調停手続の特徴は次のとおりです。

- 手続きを比較的簡単に進められる

- 当事者間で話し合うため実情に合った解決が期待できる

- 費用が比較的少なくて済む

- 非公開の手続きで秘密保持が徹底される

- 迅速な解決が見込まれる

認定司法書士は、裁判のように勝訴と敗訴を決めるのではなく、話し合いで争いを解決したい依頼者に対して代理人として民事調停手続を行えます。

少額訴訟債権執行手続の代理

少額訴訟債権執行手続とは、簡易裁判所で少額訴訟判決や和解調書を得た場合、民事執行法に基づき債権に対して強制執行を行う手続きです。

少額訴訟債権執行手続で差押えられる債権は次の4つです。

| 項目 | 概要 |

| 預貯金債権 | 債務者名義の預金や貯金 |

| 給料債権 | 債務者が雇用主から支払われる給料 |

| 賃料債権 | 貸主である債務者が借主に賃貸している物件の家賃 |

| 敷金(保証金)返還請求債権 | 借主である債務者が貸主に支払った敷金や保証金 |

認定司法書士は、少額訴訟債権執行手続において、依頼者の代理人として手続きを進めることができます。

裁判外の和解手続の代理

裁判外の和解手続きにはさまざまな方法があり、裁判外紛争解決手続(ADR)や仲裁手続、筆界特定手続などがよく行われます。

ADRは、裁判を避けて紛争を解決したい当事者に対し公正な第三者が関与し、解決を目指す手続きです。

ADRのおおまかな流れは次のとおりです。

- 申立人がADR事業者へ申立する

- ADR事業者が申立を受理し、相手方に手続開始を通知する

- 相手方がADRの開始に合意したら、手続実施者が間に立って話し合いを進める

- 申立人と相手方が合意したら手続きは終了となる

ADR事業者とは紛争解決をサポートする第三者機関です。

弁護士会や司法書士会などの士業団体をはじめ、公益法人や専門の民間団体などがあります。

そして仲裁手続とは、当事者が裁判官にあたる仲裁人を選定して紛争解決をゆだねる手続きです。

仲裁手続のメリットは次のとおりです。

- ニューヨーク条約で裁判所の確定判決と同一の効力を持つことが取り決められているため、国際取引における紛争にも対応できる

- 争いを迅速に解決できる

- 手続きの進行方法は仲裁人と当事者が協議して柔軟に決定できる

- 手続きは非公開なので秘密が漏れない

- 和解を後押しする

また、筆界特定手続とは、筆界を確定したい場合に土地の所有者が申請し、裁判せずに土地の範囲を確定できる手続きです。

「筆界」とは土地が登記された時に定められた、土地の境界を示す線です。

所有者間の話し合いなどで勝手に変更はできません。

認定司法書士は、裁判外紛争解決手続(ADR)、仲裁手続、筆界特定手続で代理人として依頼者の争いを解決する支援が行えます。

認定司法書士に依頼するメリット

かつて裁判所で代理人として活動できるのは弁護士だけでした。

しかし、認定司法書士が簡裁訴訟代理等関係業務を行えるようになり、認定司法書士も簡易裁判所で代理人として活動できるようになりました。

これまで、少額訴訟などでは費用の問題から弁護士に依頼することが難しく、本人訴訟を余儀なくされ不利な立場で裁判を進めなければならないこともありました。

認定司法書士が簡易裁判所で代理人として活動できるようになったことで、こうした不利な状況を改善できるようになりました。

つまり認定司法書士に依頼する大きなメリットの一つは、簡裁訴訟代理等関係業務に関する支援が受けられることです。

また当ブログで解説している詐欺被害において、代理人として相手方へ返金請求することも、認定司法書士であるからこそ可能となります。

認定司法書士がどのように返金請求を行うのかは、以下の記事で解説しています。

「騙されたお金を取り戻す方法は」 「実際に手元にお金が戻ってくるのはいつごろなの?」 などという疑問や不安な気持ちを抱いたことはありませんか? 丹誠司法書士法人ではどのように詐欺被害に関する無料相談から返金請求に関する手続[…]

認定司法書士への依頼にかかる費用

認定司法書士へ依頼した場合の費用はどのくらいでしょうか。

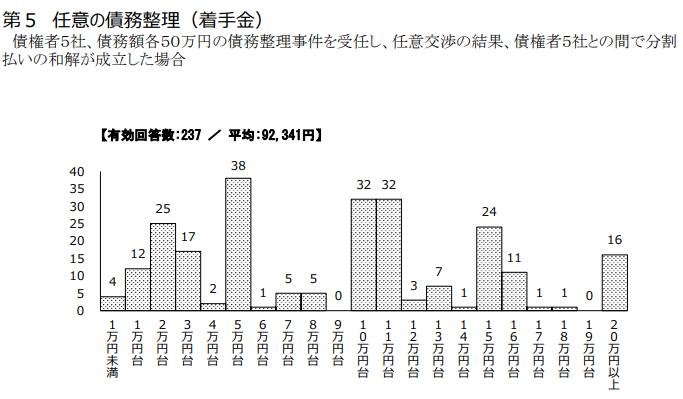

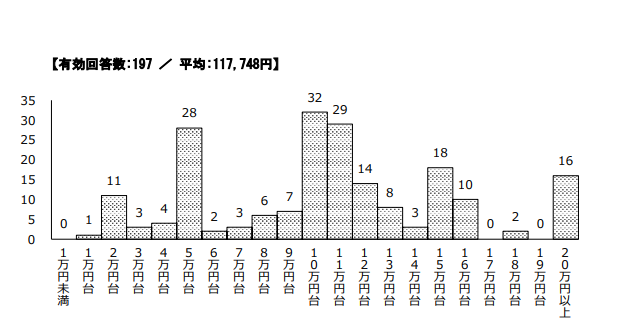

上記の画像は日本司法書士会連合会が行ったアンケートの結果です。

一例として、任意整理を行った場合の司法書士の報酬(着手金、成功報酬)を示しています。

着手金を見てみると5万円台と回答した人が最も多いものの、金額に差が生じています。

一方、成功報酬は平均金額周辺の10万円台、11万円台と回答した人が多く比較的相場が読みやすいと言えるでしょう。

認定司法書士に依頼する場合はあらかじめ費用相場を確認し、内容に見合った金額かどうかをチェックしましょう。

まとめ

認定司法書士とは、司法書士法で定められた特定の研修課程を修了し、法務大臣から簡裁訴訟代理等関係業務を行うために必要な能力があると認定された司法書士のことです。

法律に関する資格は複数あり、それぞれ業務範囲が異なります。

相談や依頼をする際は自分の目的に最も適した専門家を選びましょう。