「大金を受け取れると言われ、サイトの登録料を払ってしまった」「どうすれば返金される?」など、支援金詐欺の被害に悩んでいませんか。

支援金詐欺は時間が経つにつれて返金が難しくなりますが、早い段階で対処すれば支払ったお金を取り戻せる可能性が高まります。

そこで本記事では、支援金詐欺にあったときの返金方法や返金が難しいケースについて解説します。

✓支援金詐欺にあったときの返金方法

✓支援金詐欺の被害にあっても返金が難しいケース

✓支援金詐欺の被害にあったときの対処法

メールやLINEを使った支援金詐欺の手口とは?

支援金詐欺とは、「支援金」「給付金」「遺産」「寄付金」などの名目で支援を持ちかけ、逆にその相手から金銭を騙し取る詐欺的行為を指します。

特に、災害発生後や景気低迷時などの社会状況が不安定な時に、被害の救済として支援金や給付金と偽り、連絡をしてくる詐欺業者が多数発生するため注意をしましょう。

ここからは、支援金詐欺の手口やお金が騙し取られるまでの流れをご紹介します。

\心当たりがある人はすぐ相談!/

支援金詐欺の手口

支援金詐欺の手口を5つご紹介します。

1.突然連絡をしてくる

メールやSMS、LINEなどのSNSを通じて突然連絡が来ます。

メッセージの内容は、以下のとおりです。

「●億円を受け取ってください」

「あなたを支援するために●千万円用意しています。」

「遺産を受け取ってください」

現実的には考えられないほどの大金を、何もせずに手に入れられるかのように示す文章が多く見られます。

2.社会的な状況を悪用する

支援金詐欺は、社会的な不安や混乱が利用されることも多いです。

典型的な手法としては、困窮している情勢に不安を感じている人々の心理につけ込み「特別な支援が受けられる」と期待を抱かせることです。

今まさに困っている人や将来的に不安を抱えている人など状況はさまざまですが、このような悩みを抱えるターゲットに対して詐欺業者は金銭的な援助を持ちかけます。

また、災害時や感染症の流行時なども注意が必要です。

災害支援金やコロナ給付金など、実在する支援制度を模倣した名前をつけて、被害者を信じ込ませるケースが頻繁に見られます。

3.信頼性を演出する

詐欺業者は信用を得るために、さまざまなアプローチを仕掛けます。

たとえば、「○○省認定」「公式案内」「政府の承認を受けた特別措置」など、公的な組織や団体を装ったフレーズを使い、正当な支援を装います。

なかには政府機関や自治体、有名NPO団体などにそっくりな名称・ロゴを使用する、より悪質な業者も存在します。

しかし、必ずしも詐欺業者が公的な組織や団体を装うとは限りません。

資産家と称して「何度も支援を行ってきた」「以前自分も助けられたから、今度は自分が支援する番だ」などと謳い、支援金が本当にあると信じ込ませる詐欺業者も存在します。

4.焦らせて冷静な判断を妨げる

詐欺業者はターゲットに緊急性を強調し、考える余裕を与えないよう仕向けます。

「今すぐ手続きしないと支援金を受け取れない」「支援の枠は残りわずかしかない」「今日中に手続きしないと権利が失われる」などと急かし、不安や焦りを感じさせます。

冷静に考える時間を与えず、ターゲットの判断力を低下させることが詐欺業者の狙いです。

5.少額の請求から始まる

支援金詐欺は「手数料」や「登録料」を名目に少額の請求から始まります。

最初は「支援金を受け取るための手続きに1,000円が必要」などと、“そのくらいなら払ってもいいかな”と思わせるような比較的少額の支払いが求められます。

しかし、1,000円支払うと「次の手続きに進むには追加の費用が必要」と案内され、繰り返し支払いをしていくうちに請求額が徐々に増えていきます。

結果として、高額な金銭が騙し取られます。

騙されないようにまずは手口から覚えておくといいですね

お金が騙し取られるまでの流れ

支援金詐欺の典型的な流れは以下のとおりです。

具体的な流れの中でどのようなことが起こるのかご紹介をします。

1.連絡が来る

最初に、LINEやメールなどで「大金を受け取れる」といったメッセージが送られてきます。

メッセージにはURLが添付されており、リンクをクリックすると見覚えのない専用サイトへ誘導されます。

2.専用サイトでやりとりが始まる

サイトにアクセスするとなぜか自分のプロフィールがすでに登録済みで、すぐに利用できる状態になっています。

サイト上のメッセージボックスには、「支援家」や「支援団体」を名乗る人物を含めて複数のメッセージが届いており、サイト内でのやりとりがスタートします。

支援金の受け取りを希望すると、「案内役」として担当者が現れ、その後は担当者と連絡を取ります。

ほかにも、信憑性を高めるために「支援金を受け取れた」と主張する人物が登場し、ターゲットを煽る役で登場する場合もあります。

3.支援金の受け取り方法と手続き費用の案内をされる

「支援金の受け取りにはセキュリティ設定が必要」などの理由で、指定された情報や言葉を送信するよう求められます。

その際、「手数料」や「登録料」といった名目で手続き費用を請求されます。

なかには、手数料などの名目ではなく、単にメッセージ送信料が取られる場合もあります。

最初は数百円から数千円と請求は少額ですが、支払いを重ねるごとに何かと理由をつけてどんどん要求がエスカレートします。

決済方法は銀行振込やクレジットカード、プリペイドカード、電子マネーなど多岐に渡ります。

4. 手続きが繰り返され、支援金は一向に受け取れない

手続きを進めるたびに新たな指示が追加され「今回で最後」だと伝えられますが、その後も支援金を受け取ることができません。

このように、手続きを重ねるうちにどんどん被害額が膨らんでいく点が支援金詐欺の被害の特徴です。

もし不審な連絡が来たら、立ち止まって冷静に対応しましょう

支援金詐欺にあったときの返金方法4つ

支援金詐欺で騙し取られたお金を取り戻す方法は、以下のとおりです。

1.電子マネー会社に情報開示請求し詐欺業者に直接交渉する

前述のとおり、詐欺業者は身元を隠しているケースがほとんどです。そのため、返金交渉するためには詐欺業者の身元を特定する必要があります。

電子マネーで「サイト手数料」「事務手数料」などのお金を支払った場合、電子マネー会社に「支援金詐欺の証拠」を提示したうえで、詐欺業者の情報開示を求める方法があります。

なお、個人で電子マネー会社に連絡しても対応してくれないため、情報開示を求める場合は司法書士や弁護士への依頼が必要です。

2.決済代行会社に和解交渉を依頼する

情報開示の結果、詐欺業者の住所が海外になっているケースも多いです。この場合は直接的な返金交渉ができないため、決済代行会社に和解交渉(返金交渉)を依頼する方法があります。

決済代行会社は、業者の事業内容を事前に審査したうえで代金の一部を利益として受け取っています。そのため、支援金詐欺の証拠を提示すれば、決済代行会社と和解交渉ができるのです。

3.振込先の金融機関に連絡し口座凍結を依頼する

お金を銀行振込で支払った場合は、振込先の金融機関と警察に連絡し、口座凍結(取引の停止)を依頼しましょう。

要請が認められ、詐欺業者の口座が凍結されると、相手はお金を引き出せなくなります。

凍結した口座に残高があれば、「振り込め詐欺救済法」に基づいて被害額の全部もしくは一部の支払いを受けられる可能性があります(被害回復分配金)。振り込め詐欺救済法とは、犯罪に利用された預金口座へ振り込んでしまった被害者を救済するための法律です。

振り込め詐欺救済法の大きなメリットは、詐欺業者を特定できなくてもお金を取り戻せる点です。

ただし、口座に残金がなければ被害回復分配金を受け取れないため、相手がお金を引き出す前に警察・金融機関に連絡することが重要です。

4.クレジットカード会社にチャージバックを依頼する

支援金詐欺では電子マネー決済が利用されるケースが多いですが、稀にクレジットカードでの支払いを求められることがあります。この場合は、カード会社にチャージバックを依頼することで返金される可能性があります。

チャージバックとは、不正利用などの被害からクレジットカード所有者を守る制度です。クレジットカードの請求内容に同意できない場合、カード名義人はカード会社に異議を申し立てることができます。

チャージバックが承認されると代金の売上が取り消され、支払ったお金がカード名義人に返金されます。

ただし、チャージバックを受けるためには「支援金詐欺にあった証拠」の提示が必要です。

クレジットカード会社によってチャージバックの申請ができる期限も定められているため、早めの対処が重要です。

支援金詐欺の被害にあっても返金が難しいケース

プリペイド型電子マネーの「英数字列」を相手に教えたあとにすぐ使用された場合、お金を取り戻すことは困難です。

プリペイド型電子マネーの英数字列は現金と同じ価値があり、お金そのものとして扱われます。そのため、電子マネーも現金を使うときと同様に、身分証明の提示や個人情報の入力を求められないケースが多いです。

相手の所在や連絡先が記録に残らないため、支援金詐欺が発覚しても「誰に利用されたのか」を特定できません。

支援を持ちかけておきながら、電子マネーの購入を要求された時点で詐欺的行為を疑う必要がありますが、すでに被害にあってしまった場合はただちに電子マネー発行業者に連絡しましょう。電子マネー発行業者に連絡することで、返金される可能性があります。

返金に必要なものは、以下のとおりです。

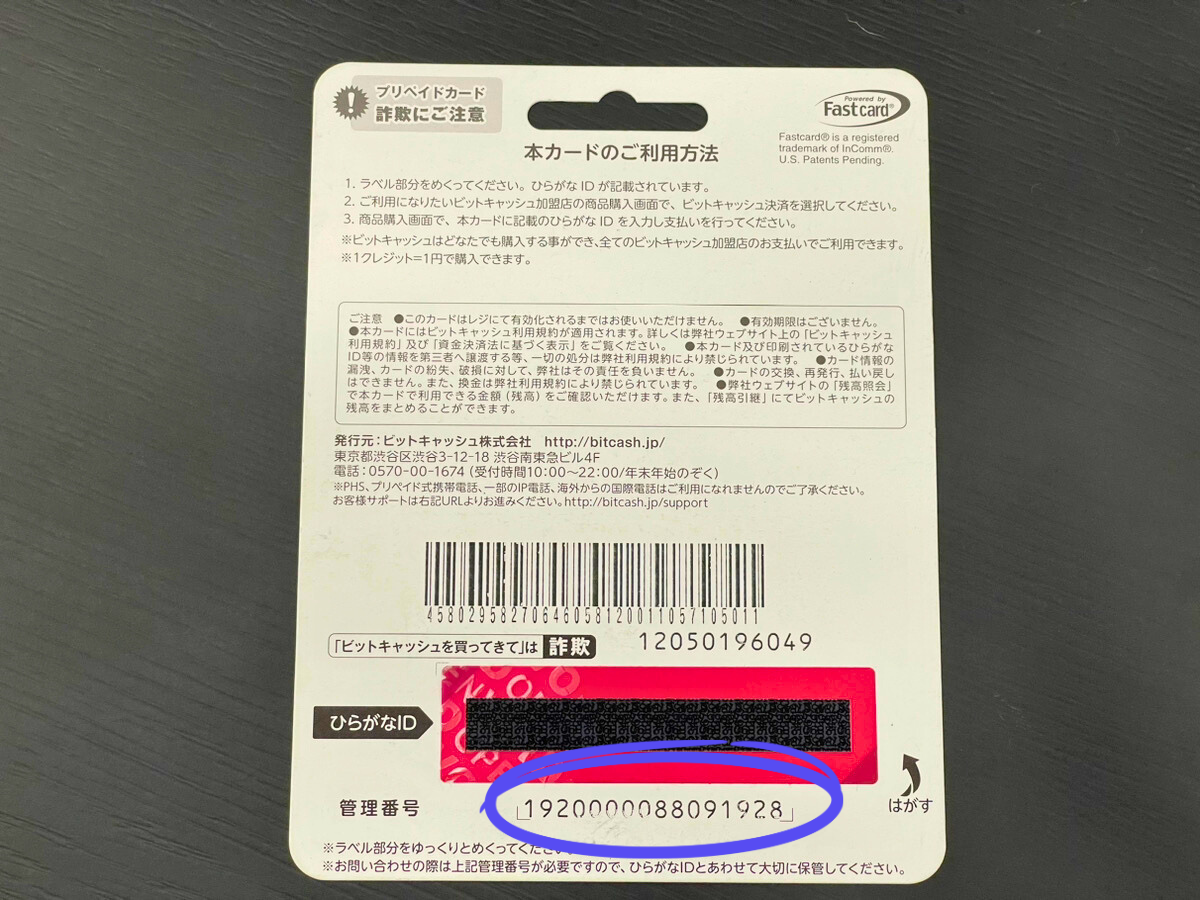

(1)ビットキャッシュで返金してもらう場合

管理番号(画像の青丸部分)が記載された原本の控えが必要です。原本がなければ、無料の会員専用サイト「マイビットキャッシュ」に登録し、管理番号を確認しましょう。

(2)セキュリティーマネー(Gマネーゴールド)の場合

セキュリティーマネー(Gマネーゴールド)で支払った場合は、管理番号が記載されている原本の控え、もしくは購入時のレシートが必要です。

(3)ネットライドキャッシュの場合

原則として、返金の際は管理番号が記載された原本が必要です。原本がない場合、株式会社ラッセル(ネットライドキャッシュの販売元)から届いた決済完了メールを提示しましょう。

なお、すべてのプリペイド決済において原本が無くても、決済代行会社の決済完了メールがあれば返金に応じてもらえる可能性があります。

支援金詐欺の被害にあったときの対処法

支援金詐欺に騙されたと気づいたときは、以下の対処をとりましょう。

できるだけ多くの証拠を保存しておく

詐欺被害から時間が経過するほど証拠が少なくなり、返金が難しくなります。そのため「詐欺にあった可能性がある」と感じた時点で証拠を確保しましょう。

例えば、以下のようなものが証拠になります。

- 支援金詐欺のきっかけになったメール・LINE

- クレジットカード利用明細

- 銀行振込時の振込票

- 電子マネー(プリペイドカード)原本・購入時のレシート

- メッセージのやりとり画面のスクリーンショット

- 登録サイトのスクリーンショット

詐欺的行為に使われたサイトはすぐに閉鎖されることがあるため、メッセージのやり取りなどは早めにスクショや写真におさめておく必要があります。すべて完璧に揃えられなくても、なるべく多くの証拠を保全しておくことが重要です。

メールアドレスの変更や受信拒否設定をする

支援金詐欺の被害にあった場合、メールアドレスが外部に漏れて迷惑メールが大量に届く可能性があります。

そのため、特定のメールアドレスを受信しないようにする「受信拒否」や、迷惑メールの疑いがあるメールを自動でブロックする「フィルター機能」などの設定がお勧めです。迷惑メールが多い場合、メールアドレスの変更も検討しましょう。

消費生活センターに相談する

全国に設置されている消費生活センターでは、支援金詐欺を含む消費生活全般の無料相談が可能です。消費者ホットライン(電話番号:188)に電話すると最寄りの窓口につながり、相談員が解決に向けたアドバイスをしてくれます。

ただし、消費生活センターが対応してくれるのはアドバイスや情報提供までのため、原則として返金交渉は自分で行う必要があります。

警察に相談する

支援金詐欺の支払いを銀行振込で行った場合、振り込め詐欺救済法が適用されるとお金が戻ってくる可能性があります。そのため、金融機関に連絡するとともに、警察署もしくは警察相談専用電話(電話番号:#9110)にも相談しましょう。

ただし、電子マネーで決済した場合は振り込め詐欺救済法が適用されないため、警察に相談しても解決に向けて動いてくれるとは限りません。

詐欺被害に強い司法書士・弁護士に相談する

支援金詐欺の被害金を取り戻すためには、証拠を集めたうえで電子マネー会社や決済代行会社、振込先の金融機関、クレジットカード会社などに連絡する必要があります。

個人で交渉すると対応してもらえないケースも多いですが、司法書士や弁護士を代理人に立てることで返金に成功する可能性が上がります。

また、司法書士や弁護士に相談すれば証拠の収集から業者の調査、返金交渉まで一任できるので、心理的な負担を軽減できるのも大きなメリットです。

司法書士・弁護士によって得意分野が異なるため、詐欺問題の解決実績が多い司法書士・弁護士に依頼することをお勧めします。

支援金詐欺の相談事例

ご相談者様の多くは「お金が搾取されるだけでいつまでも支払われない」「支援金が受け取れない」「永遠にやり取りが続く」と、不審に思ったことから相談に至ったようです。

支援金詐欺は、迷惑メールに記載された文章こそ変わりますが、手口はどれも非常に似ています。

実際にあった相談例を3件、紹介いたします。

1.「◯千万円受け取ってほしい」というメールが届いた

1人目に紹介するご相談者様のもとには、ある日資産家を名乗る者から「支援金を受け取ってほしい」というメールが届いたそうです。

怪しいと思いながらもURLをクリックすると、「2千万円受け取ってほしい」という記載とともに、2千万円分のポイントが入っていたとのことでした。

ポイントは、簡単な審査を受けたあとに換金できる仕組みのようです。

審査を受けるにあたって、何度か相手とメッセージのやり取りが必要であり、そのメッセージを送信するためには専用のポイントが必要でした。

審査が終了し「やっと換金できる!」と思ったさなかに、メッセージ送信用のポイントが無くなってしまい、課金を促されたそうです。

諦めようとしたところ、「今辞めると、これまでのポイント購入やレクチャーが無駄になりますよ!」とメッセージが来たため、思わず追加でポイント購入をしてしまったようです。

その後も課金を繰り返してしまい、気付いた時には15万円分のポイントを購入してしまったとのことでした。

2.「当選金(支援金)を払います」といわれた

ある日、大企業で役員をしているという方からメールが届いたそうです。

「当選金(支援金)を払います」という記載が気になり、メール内にあったURLをクリックしました。

メールには、お金に困っている人たちの支援活動を行う「SNS救済委員会」という団体を立ち上げたと記載がありました。

送信者は大企業の役員という立場で多忙を極め、ストレスから病気を患ってしまったとのことでした。

辞任後、病気をきっかけにお金に困っている人々を支援する活動を始めようと考えたと記載されていたようです。

半信半疑でしたが、本当に生活を援助するという名目でポイントが贈呈され、このポイントは換金可能とのことでした。

早速相談者は、換金方法についてメッセージ内でレクチャーをお願いしたそうですが…

やり取りを行っている内に、メッセージ送信に必要なポイントが無くなってしまいました。

「ここで諦めるのは勿体ない!」と言われ、仕方なくポイントを追加で購入したものの、1回の購入では足りず、最終的に20万円分のポイントを購入してしまったとのことでした。

3.「手続き後に報酬とともに発生した費用も一緒に支払う」と言われた

ある日、「闘病中の娘の話し相手になってくれたら、換金可能なポイントをプレゼントする」と書かれたメールが届いたそうです。

かわいそうに思い、相手から送られてきたメッセージの詳細を確認しようとすると「ポイントが足りません」と表示されたようです。

利用制限が掛かっているとの理由で、ポイント購入が必須でした。

「手続き後に、報酬とともに発生した手続きの費用も一緒に支払う」と言われたそうです。

「仕方ないから一度だけ…」という気持ちで、ポイントを購入してしまい、気づけば支払額が15万円まで膨れ上がっていたとのことです。

怪しいと思いつつもお金を払ってしまうケースが非常に多くあります

支援金詐欺は返金される可能性がある!

支援金詐欺の返金方法はいくつかありますが、個人で交渉するよりも法律の知識が豊富な司法書士・弁護士に相談したほうが、お金を取り戻せる可能性が上がります。

丹誠司法書士法人では、支援金詐欺の被害にあわれた方の相談対応を行っています。詐欺被害の解決実績が豊富な司法書士が相談者様に寄り添い、返金に向けて全力でサポートします。

相談は無料ですので「自分が騙されているか確認したい」「支払ったお金を取り戻したい」という方は、お気軽にお問い合わせください。