情報商材を後払いで購入したものの「詐欺まがいの内容だったため支払いを拒否したい」と考えている方もいるでしょう。

情報商材詐欺にあたる契約では、消費者契約法を根拠に売買契約を取り消せる可能性があり、この場合は代金の支払い義務も消滅します。

ただし、個人情報が知られていると電話やメール、書面などでしつこく催促されるリスクがあるため、自己判断での放置は危険です。

本記事では、情報商材の支払いを拒否した際に起こりうるリスクや相談窓口、悪質な催促への対処法を解説します。

- 情報商材詐欺の支払いを拒否するリスク

- 情報商材詐欺に騙されたときの4つの対処法

以下の記事では、情報商材詐欺の返金方法10選を解説しています。

返金を成功させるポイントも紹介していますので、ぜひご一読ください。

「情報商材の詐欺被害にあったが、支払ったお金を取り戻せるのか」 「被害金の具体的な回収方法を知りたい」 こういった不安や疑問を感じていませんか。 情報商材詐欺に騙された場合、時間が経つほど返金の成功率が下がってしまうため、[…]

情報商材詐欺で支払いを拒否するとどうなる?想定されるリスク

情報商材詐欺とは「投資で確実に儲かる方法」「月30万円稼ぐ副業マニュアル」などと謳い、低品質の情報を高額で販売する詐欺的行為のことです。

主な手口としては、不確実な事柄を断定的な表現で勧誘する、広告で謳う内容と購入後の内容が異なる、などが挙げられます。

このような詐欺まがいの情報商材を購入した場合、消費者契約法を根拠に契約を取り消せる可能性があります。

ただし、販売業者に連絡先や住所が知られていると、以下のようなトラブルを引き起こすおそれがあります。

- 督促のメールや電話がくる

- 請求書や内容証明郵便が届く

- 自宅に押しかけられる

- 個人情報を悪用される

以下でそれぞれ詳しく解説します。

督促のメールや電話がくる

情報商材の支払いを拒否するリスクとして、まず考えられるのが販売業者からの執拗な督促です。

電話やメール、SNSのDM(ダイレクトメール)などを通じて「支払い義務がある」「支払期限を過ぎている」などと圧力をかけられる可能性があります。

違法・詐欺的な契約であれば督促に応じる必要はありません。

しかし、無視を続けると督促の回数が増したり、「職場や家族に連絡する」などと脅されたりするケースもあります。

請求書や内容証明郵便が届く

販売業者に氏名や住所が知られている場合、請求書や支払いを要求する内容証明郵便が届く可能性もあります。

なかには「支払わなければ訴訟に移行します」「これが最終通告です」「被害届を出します」などの強い言葉で不安を煽ってくる悪徳業者もいます。

しかし、内容証明郵便は「いつ・誰から誰宛に・どのような内容の文書を送ったか」を日本郵便が証明するサービスであり、これ自体に法的効力はありません。

仮に販売業者が訴訟を起こしたとしても、不利になるのは詐欺まがいの情報商材を販売した業者側です。

訴訟にかかる費用や手間を考えると、実際に訴えを起こされる可能性は極めて低いと考えられます。

つまり、販売業者からの請求書や内容証明郵便はあくまで購入者に心理的なプレッシャーをかけるための手段に過ぎません。

慌てて連絡を取ったり支払いに応じたりする必要はありませんが、相手方から送られてきた書類は捨てずに保管しておきましょう。

のちに司法書士や弁護士に相談する際に、重要な証拠として役立ちます。

自宅に押しかけられる

可能性は低いですが、情報商材の支払いを拒否し続けた場合、自宅に直接訪問されるリスクも否定できません。

万が一押しかけられても絶対にドアを開けず、インターホン越しに「代金を支払うつもりはありません」「お引き取りください」と冷静に伝えましょう。

販売業者がなかなか帰らない、無理に上がり込もうとされた場合は、ためらわずに警察へ通報してください。

このような行為は、不退去罪や建造物侵入罪に該当する可能性があります。

また、インターホンの録画機能やスマートフォンの録音・録画機能を活用し、証拠となる状況を記録しておくことも重要です。

安全を最優先に、決して一人で抱え込まないようにしましょう。

個人情報を悪用される

情報商材の購入時に氏名や住所、電話番号、メールアドレスなどを入力していた場合、販売業者に個人情報を悪用されるリスクもあります。

別の悪徳業者に個人情報を流されると、勧誘の電話や迷惑メール、さらには身に覚えのない請求書が届くといった二次被害に発展する可能性もあります。

以下の対処をとりましょう

情報商材詐欺に騙されたときの4つの対処法

ここでは、情報商材詐欺の被害にあったときの対処法を4つ紹介します。

- クーリング・オフ制度を利用する

- 消費者契約法による契約の取り消しを主張する

- 消費生活センターにアドバイスを求める

- 催促を止めさせたい場合は司法書士・弁護士に相談する

それぞれポイントを解説します。

1.クーリング・オフ制度を利用する

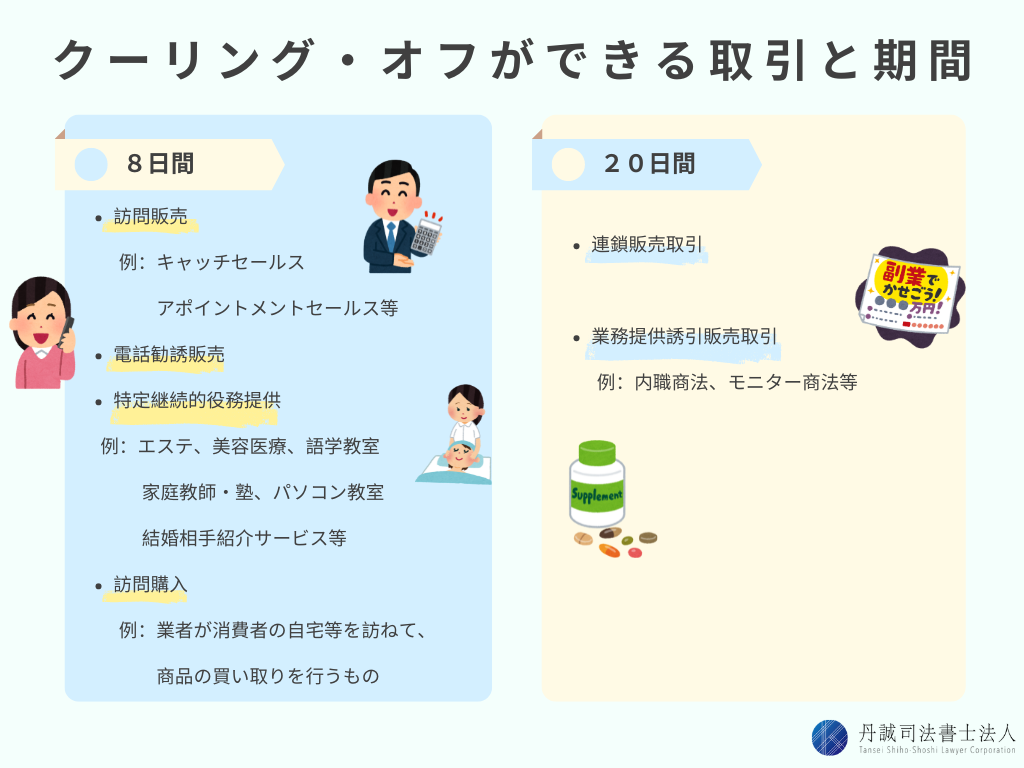

クーリング・オフ制度とは、契約後でも、一定期間内であれば無条件で契約解除ができる制度です。

後払いで情報商材を購入した場合、クーリング・オフが適用されれば代金の支払い義務がなくなります。

ただし、クーリング・オフができるのは、下記の取引・期間に限られます。

たとえば、勧誘されると知らずに電話をかけ、その電話で勧誘・契約に至った場合は「電話勧誘販売」に、自宅・セミナー会場・カフェなどで勧誘された場合は「訪問販売」に該当します。

ただし、インターネット上での申し込みや契約はクーリング・オフの対象外になる点に注意が必要です。

クーリング・オフの通知は、はがきなどの書面だけでなく、FAX、メール、クーリング・オフ専用フォームなどの電磁的記録でも行えます。

以下の必要事項を記載し、クーリング・オフが認められる期間内に送付しましょう。

- 契約年月日

- 商品名

- 契約金額

- 販売会社

- クーリング・オフの通知を発した日

- 契約者の氏名と住所

送信前に必ず書面のコピーをとり、特定記録郵便や簡易書留など発信記録が残る方法で発送しましょう。

メールやウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォームを利用する場合は、送信内容の画面をスクリーンショットに保存しておくと安心です。

2.消費者契約法による契約の取り消しを主張する

クーリング・オフの対象外でも、消費者契約法を根拠に契約を取り消せる可能性があります。

法律上は、「売ります」「買います」という双方の意思表示が一致すれば売買契約が成立し、購入者には代金の支払い義務が発生します。

しかし、以下のような勧誘があった場合は、消費者契約法に基づいて契約の取り消しを主張できます。

<契約を取り消せる代表的なケース>

- 「確実に稼げる」「コピペだけで稼げる」「誰でも成功する」など虚偽・断定的な説明をされて契約した

- 知っていれば契約しなかったような重要なリスクや条件を、あえて説明されなかった

- 繰り返しの勧誘など、精神的に追い詰められて契約した

消費者契約法では消費者に取消権が認められており、上記のような不当な勧誘によって誤認や困惑のもとに締結された契約は、後から取り消しが可能です。

契約が取り消しされると代金の支払い義務も消滅します。

3.消費生活センターにアドバイスを求める

情報商材詐欺に騙された場合、消費生活センターへの無料相談も有効です。

消費者ホットライン(電話番号:188番)にかけると最寄りの消費生活センターにつながり、専門の相談員が解決に向けたアドバイスをしてくれます(通話料は相談者負担)。

ただし、消費生活センターが対応できるのは、あくまで中立的な立場からの情報提供や助言に限られ、販売業者との直接交渉や法的対応はできません。

そのため、販売業者とのやりとりは自分で行う必要があります。

4.催促を止めさせたい場合は司法書士・弁護士に相談する

情報商材の支払いを一方的に拒否すると、毎日のように督促の電話やメッセージが届いたり、「法的措置をとる」「職場に連絡する」などと脅されたりするおそれがあります。

悪徳業者からの執拗な請求に精神的な負担を感じている場合は、司法書士や弁護士に相談することで業者への対応を代行してもらえます。

支払い義務のない請求であれば、催促を止めてもらえるケースもあります。

相談をスムーズに進めるためには、証拠の整理が重要です。

広告や購入ページ、販売業者とのやり取り、請求書などの関連資料はすべてスクリーンショットに収めておきましょう。

販売サイトに「キャンセル不可」などと記載されていても、状況次第で契約を取り消せる可能性は十分にあります。

まとめ

詐欺まがいの情報商材を購入した場合、悪徳業者の要求にそのまま応じる必要はありませんが、自己判断での放置は危険です。

場合によっては、追加費用の支払いへと誘導される可能性もあります。

販売業者からの執拗な催促を止めさせたいときは、司法書士や弁護士への相談が有効です。

丹誠司法書士法人では、消費者被害や詐欺的被害にあわれた方へ、解決実績が豊富な司法書士がサポートを行っています。

相談は無料ですので「自分に本当に支払い義務があるのか判断できない」「販売業者にしつこく催促され、どう対処すればいいかわからない」とお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

\無料相談はこちらから!/