TikTokなどのSNSを利用した詐欺の手口は年々巧妙化し、詐欺だと気づかずに被害にあう事例が多発しています。

被害にあわないためには、TikTok詐欺の手口を理解して、日頃から警戒心を高めておくことが非常に重要です。

本記事では、TikTok詐欺の主な手口や具体的な事例を紹介します。

また、被害にあった際の適切な対処法についても解説しているので、万が一詐欺に巻き込まれてしまった場合には、早急に対応しましょう。

- TikTok詐欺の代表的な12個の手口

- 2024年後半に発生した2つの被害事例

- TikTok詐欺にあわないための6つの対策

- 詐欺被害にあった場合の4つの相談先

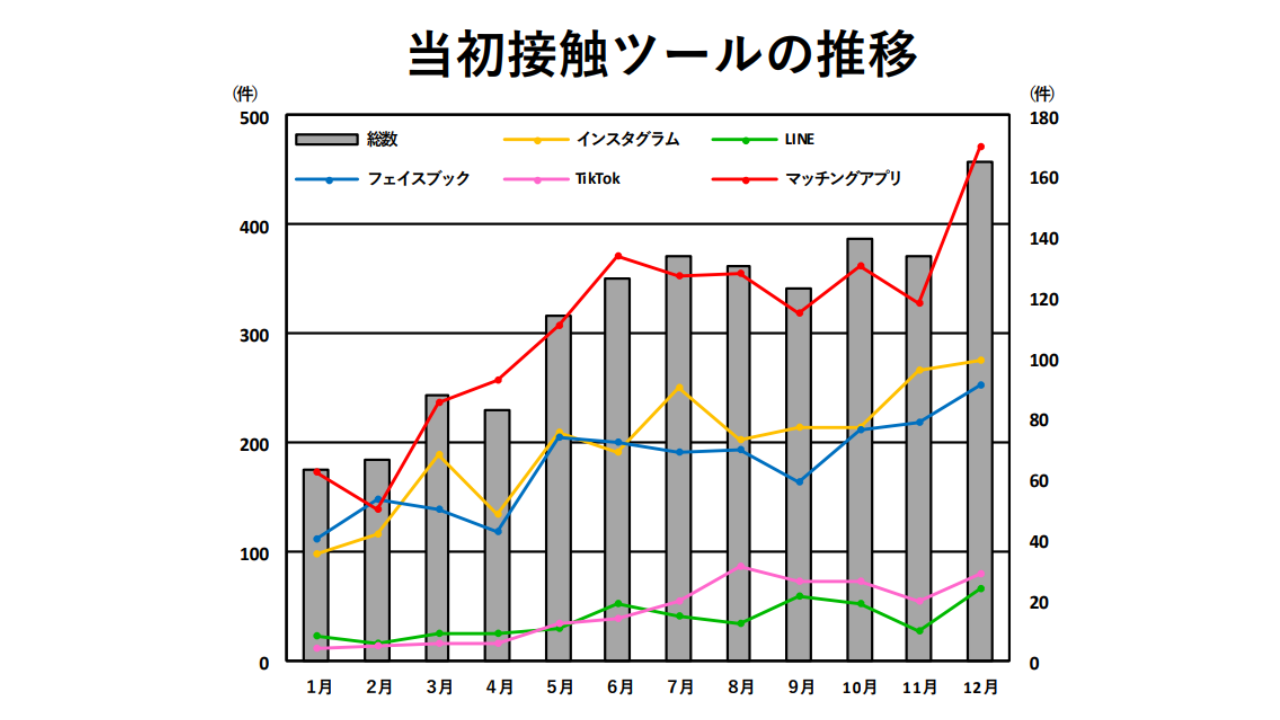

TikTokを利用した詐欺被害の報告件数

警視庁が発表した情報によると、特に2024年後半にかけて、TikTokを利用した詐欺被害の報告が相次いでいます。

以下の記事では、TikTokなどのSNS詐欺の返金方法を詳しく解説します。

返金を成功させるポイントもお伝えしますので、SNS詐欺でお困りの方はぜひご覧ください。

SNS詐欺でお金を騙し取られてしまい、返金方法がわからず途方に暮れている方はいませんか。 迅速に対処することでお金を取り戻せる可能性があるため、諦める必要はありません。 本記事では、SNS詐欺の返金方法を5つ解説します。返金を成功さ[…]

TikTok詐欺の手口

TikTokセーフティーセンターでは、TikTokでみられる主な詐欺行為として、以下の手口を紹介しています。

無料詐欺

「無料で現金や暗号資産が手に入る」などとユーザーを誘い、事務手数料として金銭を振り込むよう要求したり、個人情報を入力させる手口です。

有名人などの名前や画像を無断で使用して、本人になりすますケースもあります。

モバイルゲーム詐欺

無料または低価格で、モバイルゲームなどで使えるアイテムや攻略法を教えるといって、ユーザーを特定のURLやウェブサイトにアクセスするよう指示する手口です。

その後、ゲーム内のアカウント情報を入力させることで、ゲームで利用できるアイテムを盗んだり、個人情報を盗んだりします。

マルチ商法

特定の商品またはサービスの販売を通じて、階層的にネットワーク販売を広げていく手口です。

特定の商品やサービスが購入されると、紹介者に報酬が支払われます。

参加者を増やすことで、紹介者はさらに多くの利益を得ることができるという仕組みです。

フィッシング詐欺

正規の企業やサービスを装い、不正リンクをクリックさせる手口です。

リンク先は本物そっくりに作られた偽のウェブサイトで、そこにクレジットカード番号やアカウント情報(ユーザーIDやパスワードなど)を入力させ、不正に情報を取得します。

ローン詐欺

金融機関を装って虚偽の融資話を持ちかけることで、被害者から金銭をだまし取る手口です。

「誰でも借りられる」「無審査で即日融資」などの甘い言葉で誘導した後、保証金や振込手数料を事前に振り込ませるケースが多いです。

寄付金詐欺

ボランティア活動や慈善事業を名目に寄付を募り、善意を利用して金銭をだまし取る手口です。

災害発生時などに多く発生する傾向があります。

お金を要求するだけでなく、Webサイトに個人情報の入力を促し、個人情報を盗むことを目的とする場合もあります。

求人詐欺

「高収入」「簡単な作業」などの魅力的な求人情報を装って、ユーザーを求人に勧誘する手口です。

求人紹介後、登録料・保証金・研修費などの名目で金銭を要求したり、個人情報の提出を要求したりするケースが多いです。

マネーミュール詐欺

「報酬がもらえる」と持ちかけ、ユーザーに口座情報の提供や送金の代行などを依頼する手口です。

マネーロンダリングに使用されるなど、犯罪の温床となってしまいます。

意図的ではなくとも、状況によっては罪に問われるおそれがあるので、十分に注意が必要です。

ロマンス詐欺

メッセージのやりとりを重ねるうちに、恋愛感情や親近感を抱かせ、金銭をだまし取る手口です。

結婚資金の準備が必要であるとほのめかしたり、暗号資産の購入や架空の投資を持ちかけたりして、ユーザーに送金を促します。

宝くじ詐欺

当選していないにもかかわらず「高額な賞金が当選しました」などの偽の通知を送り、当選金を受け取るための手数料といった名目で、金銭をだまし取る手口です。

悪徳業者にお金を奪われるだけでなく、個人情報を悪用される危険性もあります。

八百長賭博詐欺

賭博に関する八百長(やおちょう)を持ちかけ、「確実に勝てる」「必ず儲かる」と偽って金銭をだまし取る手口です。

「内部情報がある」「関係者からの極秘情報だから必ず当たる」といった甘い言葉でユーザーを信用させ、賭け金を振り込ませた後、連絡を絶つケースがほとんどです。

投資詐欺

投資話を持ちかけ、「必ず利益が出る」と信じ込ませる手口です。

投資専用のアプリやLINEグループに誘導し、送金を指示します。

初めは利益が出たように見せかけますが、出金しようとすると手数料や税金が必要だといわれ、追加の支払いを求められるケースが多いです。

TikTok詐欺の被害事例

ここから、2024年後半に発生した被害事例を2つ紹介します。

いずれも、TikTokを通じて知り合った人物を通して、投資詐欺(副業詐欺)の被害にあった事例です。

事例1:10代男性の詐欺被害(2024年12月)

2025年2月14日のFNNプライムオンラインで、TikTok広告をきっかけに、米子市の10代の男性が詐欺被害にあったことが報じられました。

2024年12月、男性はTikTok上で「副業で稼ぎませんか」という広告を目にし、興味を持ってクリックしました。

その後、広告を通じて知り合った女性から、「動画を視聴し、スクリーンショットを送付すれば報酬が得られる」という副業を紹介されました。

作業を続けていたところ、女性が「高額報酬の課題」として振込の指示をしたため、男性は指定された口座に合計115万円余りを送金しました。

しかし、約束された報酬を引き出すことができず、さらに追加の送金を求められたことから、不審に思い、詐欺被害にあったことに気付きました。

事例2:20代男性の詐欺被害(2024年11月)

2024年11月26日の青森放送NEWS NNNで、20歳代の男性が副業サイトをかたる詐欺で11万円をだまし取られたことが報じられました。

その広告に興味を持ち、記載されていたURLをクリックし、担当者のLINEアカウントを登録しました。

その後、担当者の指示に従い、指定された動画を繰り返し視聴したところ、投資サイト上の資産が増加しました。実際に数千円分の電子マネーを受け取ることができたので、男性はさらに同じ作業を続けました。しかし、11月20日になり、男性が貯まった資産を引き出そうとした際、担当者から「出金には追加の作業が必要」と言われました。引き続き指示に従い、追加作業のための資金として合計11万円を3回に分けて指定された個人名義の口座へ送金しました。

その後も同じ作業を続けましたが、資産を引き出せず、さらに20万円の追加送金を求められたため、不審に思い警察に相談したところ、詐欺被害に気づいたということです。

詐欺被害に遭わないための対策

TikTok詐欺に引っかからないためにも、以下に挙げる対策をきちんと講じて、被害を未然に防ぎましょう。

詐欺の手口や事例を把握しておく

詐欺の手口や具体的な事例を把握しておくことで、すぐに「怪しい」と気付いて被害を防げます。

詐欺の手法は日々進化しています。

今後は、上記で紹介した手口や事例以外の、新たな手法が登場するかもしれません。

ニュースや警察などのホームページなどを定期的にチェックして、TikTokを利用した詐欺に関する最新の情報をアップデートしておきましょう。

アカウントのプライバシー保護とセキュリティ強化を行う

詐欺被害を防ぐためには、プライバシーを適切に保護してセキュリティを強化することが欠かせません。

例えば、アカウントを「公開設定」にしていると、第三者がプロフィールや投稿内容を簡単に見ることができるので、個人情報が流出してしまう危険があります。

「非公開設定」にするなどして、アカウントのプライバシーをしっかりと保護しましょう。

また、「二段階認証」を設定しておけば、仮にパスワードが漏洩したとしても、アカウントへの不正ログインを防ぐことができます。

アカウントの信憑性を確認する

アカウントが認証済みであるかなど、アカウントの信憑性をしっかり確認しましょう。

TikTokの認証アカウントは、以下の要件を満たしています。

- 過去6か月以内にログインしている

- 実在する人物・企業・組織のアカウントである

- プロフィールにユーザー名・自己紹介・プロフィール写真が設定されており、1件以上の投稿がある

- アカウント所有者が複数のニュースソースで取り上げられている

- 2段階認証と認証済みのメールアドレスが設定されている

認証アカウントであれば、認証バッジが付いており、アカウントの信頼性がある程度担保されているといえるでしょう。

見知らぬ人から届いたDMを開かない

見知らぬ人から届いたDM(ダイレクトメッセージ)を反射的に開くのは控えましょう。

そのためには、URLを開く前に必ずDMの安全性を確認する習慣を、日頃から身につけておくことが重要です。

例えば、DM内にURLなどが掲載されていた場合、URLをクリックしたことが原因で様々な詐欺被害に誘導される可能性があります。

リンクをクリックせずに、DM自体を削除しましょう。

また、親しい友人や知人からのメッセージであっても、アカウントが乗っ取られている可能性があります。

少しでも不審に感じた場合には、慎重に対応しましょう。

儲け話に乗らない

SNSでよく目にする「簡単にお金が儲かる」「すぐに大きな利益が得られる」という話を安易に信じてはいけません。

つい目が眩んでしまいがちですが、儲け話に対しては冷静に対応しましょう。

「本当にそんなに簡単に儲かるのか?」と自分に問いかけてみることが大切です。

送金や入金の前に、家族や友人などの周囲の人に相談する

もし送金や入金を求められた場合は、すぐに決定せず、家族や友人・信頼できる人に相談してみましょう。

悪徳業者は「すぐに振り込まないとチャンスを逃す」などとプレッシャーをかけてくることがあります。

ただ、冷静に考えればその時点で怪しい兆候があることに気づくはずです。

周囲の人の意見を聞くことで、詐欺かどうかの判断がしやすくなります。

詐欺被害に遭った場合の相談先

TikTok詐欺被害の対策を十分に講じていても、被害にあってしまう可能性はあります。

万が一被害にあった場合、被害の拡大を防ぐためにも、しかるべき相談先に速やかに相談しましょう。

以下、詐欺被害にあった際の主な相談先を紹介します。

TikTok運営

詐欺にあった場合、TikTok運営に詐欺の事実や該当ユーザーを報告できます。

連絡する際は、悪徳業者とのやり取りの内容や、被害に至るまでの経緯など、できるだけ詳細な情報を提供することが重要です。

TikTok運営に報告することで、アカウント停止措置など、被害の拡大を防ぐための対応をしてもらえる可能性があります。

ただし、TikTok運営の対処はアプリ内での措置に留まります。基本的には金銭の返金請求には対応していないため、注意が必要です。

国民生活センター・消費生活センター

国民生活センターや消費生活センターにも相談できます。

相談すると、専門の相談員が、今後の手続きに関する案内などをしてくれます。

なお、国民生活センターは国が運営している機関で、消費生活センターは地方自治体が運営している機関です。運営元が異なりますが、相互に連携しています。

主に、以下の3つの相談窓口を利用できます。

消費者ホットライン

内容:最寄りの消費生活センター等を案内する全国共通の電話相談窓口

電話番号:188

相談受付時間:平日9時〜17時

※土日祝日10時〜16時(国民生活センターが受付窓口)

国民生活センター平日バックアップ相談

内容:「消費者ホットライン」につながらない場合に案内される電話相談窓口

電話番号:03-3446-1623

相談受付時間:平日10時~12時、13時~16時(年末年始を除く)

各地の消費生活センター

内容:各地域の消費生活センターに来所して、直接相談できる

相談場所:最寄りの消費生活センター

相談受付時間:地域により異なる

国民生活センターや消費生活センターに相談することで、被害の内容や状況に応じた具体的な対応を提案してもらえることがあります。

ただし、相手方の調査や返金対応には応じてくれない点には注意が必要です。

警察

詐欺被害にあった場合には、警察にも相談できます。

最寄りの警察署への直接相談も可能ですが、警察相談専用電話「#9110」を利用した電話相談も可能です。

「#9110」に電話することで、電話をかけた地域を担当する警察本部などの相談窓口に繋がります。

警察に相談することで、指導・助言・相手方への警告・検挙などの措置を講じてもらえます。

また、相談内容に応じて、適切な専門機関を紹介してもらえることもあります。

ただし、悪徳業者から直接返金を受けられるわけではない点には注意が必要です。

司法書士・弁護士

すでに支払ったお金を返金してもらいたい場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。

司法書士や弁護士は、詐欺被害に対して適切な対応を検討し、被害の回復や返金請求手続きなどを行います。

泣き寝入りすることにならないよう、お早めにご相談ください

まとめ|おかしいな?と感じたら早めに相談を

TikTokは、他者と手軽にコミュニケーションを取れる便利なツールである一方で、詐欺被害に巻き込まれるリスクも伴っています。

そのため、利用する際は十分に注意を払うことが大切です。

もし被害にあってしまった場合には、しかるべき相談機関をしましょう。

相談先は複数ありますが、被害金を取り戻すためには、司法書士や弁護士などの専門家に相談するのが最善です。

相談が遅れるほど、被害金の回収が難しくなる可能性が高まります。

被害に気づいた際には、できるだけ早く専門家へ相談するようにしましょう。

丹誠司法書士法人では、詐欺被害の返金実績が豊富な司法書士が相談者様に寄り添い、被害金の回収に尽力します。

相談料や着手金は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。