最近SNSで金融商品詐欺の被害にあって注意喚起をしている人を見かけたけれど、それほど身近なものかと恐怖を感じた人はいませんか?

この記事では、金融商品詐欺と投資詐欺の違いから事例まで詳しく解説します。

- 金融商品詐欺とは?

- 金融商品詐欺の手口

- 金融商品詐欺の事例

- 金融商品詐欺にあわないための対策

- 金融商品詐欺にあった時の相談先

金融商品詐欺とは?

金融商品詐欺とは、架空の金融商品について偽りの情報を提供し、購入すればもうかると誤認させて金銭をだまし取る詐欺的手法です。

金融商品には、株式や債券など時間を経て将来資産として回収できるものが含まれます。

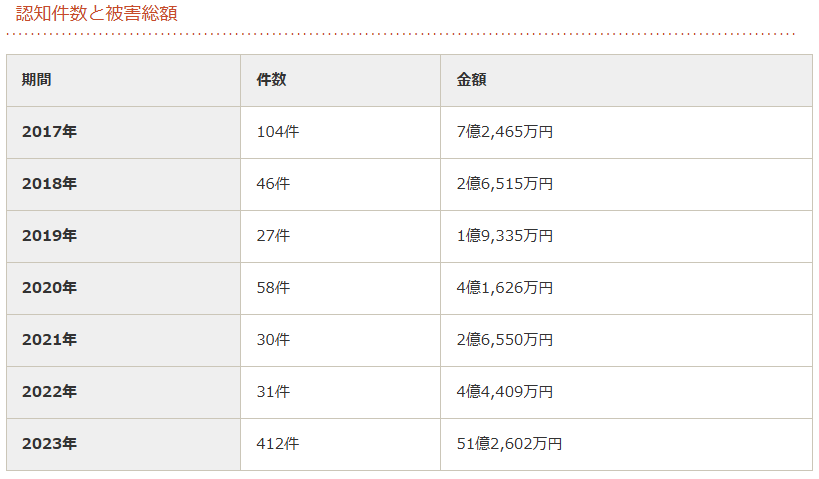

金融商品詐欺の被害額は、上記の表のように2023年に前年の約11倍に増加しました。

被害を防止するため、金融庁のホームページ内でも「詐欺的な投資勧誘等にご注意ください!」というページを設け、注意を呼びかけています。

金融商品詐欺と投資詐欺の違い

金融商品詐欺と一緒によく耳にするのが投資詐欺です。

投資詐欺とは投資をすれば利益が必ず出ると信じ込ませ、金銭をだまし取る手口で行われる詐欺的な投資勧誘のことです。

金融商品詐欺と投資詐欺では、投資対象に以下のような違いがあります。

| 項目 | 投資対象 |

| 金融商品詐欺 |

|

| 投資詐欺 |

|

投資詐欺の投資対象には金融商品以外も含まれますが、金融商品詐欺の投資対象は金融商品のみです。

なお場合によっては、投資詐欺でだまし取られたお金を取り返せる可能性があります。

投資詐欺の返金方法については、以下の記事も参考にしてください。

投資詐欺にあったと気がついたときに「返金されないのでは?」なんて不安を感じている人はいませんか? この記事では、投資詐欺で泣き寝入りしないために知っておきたい返金率や返金事例をご紹介します。 [afTag id=5415] ✓[…]

金融商品詐欺と特殊詐欺の違い

金融商品詐欺とともに話題に上がるもう1つの言葉が特殊詐欺です。

特殊詐欺とは、犯人が親族や公共機関の職員になりすまして不特定多数の人をターゲットとし、現金などをだまし取る詐欺的行為のことです。

2020年1月1日から、特殊詐欺は以下の10類型に分類されました。

- オレオレ詐欺

- 預貯金詐欺

- 架空料金請求詐欺

- 還付金詐欺

- 融資保証金詐欺

- 金融商品詐欺

- ギャンブル詐欺

- 交際あっせん詐欺

- その他の特殊詐欺

- キャッシュカード詐欺盗(窃盗)

金融商品詐欺は特殊詐欺の10類型のうちの1つに分類されます。

金融商品詐欺の手口

金融商品詐欺は、次のような流れで行われます。

- ターゲットに架空の金融商品の売買を持ち掛ける

- その金融商品に価値があるものだと信じ込ませる

- ターゲットが金融商品を購入して代金を支払う(その後ターゲットとは連絡を断つ場合がある)

また、金融商品の購入を断ったにもかかわらず、勝手に購入したことにされ、解約料を請求されるケースがあります。

さらに名義貸しを持ちかけた後「犯罪防止のために取引履歴を作る必要がある」との名目で送金を求められる手口も見られます。

何か1つでもあてはまったり、怪しいそぶりが相手に見受けられたりした際は取引を断った方がよいでしょう。

警視庁が公開する「金融商品詐欺」の事例

警察庁・SOS47特殊詐欺対策ページでは金融商品詐欺の事例として、犯行グループによる電話の実例を公開しています。

以下は、公開されている音声の内容を要約したものです。

犯行グループは最初に、企業の内部情報を基にした投資はインサイダー取引となるためと理由をつけ、やり取りの内容を身内にも話してはいけないと固く口止めをします。

また金融商品について投資信託会社しか取り扱っていないと説明した際、ターゲットが支払い方法を質問すると、犯人が答えに詰まる場面が見られます。

その後面談して取引をするとターゲットに伝えますが、会社の場所と自宅が離れすぎていて現実的ではないと伝えターゲットは契約を保留します。

すると犯人は契約についての相談は周囲ではなく、自分にするように執拗に繰り返します。

実例全体を通して不審な点が多いため、このような電話を信用して契約をしてしまわないよう注意が必要です。

金融商品詐欺にあわないための対策

金融商品詐欺にあわないためには、以下のような対策をするとよいでしょう。

- 紹介された証券会社や金融商品取引会社が実在するか確認する

- 必ずもうかると言われたら安易に信用しない

- 怪しい勧誘を受けたら第三者に相談する

- 現金をレターパックや宅配便で送付しない

- 最新の手口について学んでおく

現金は郵便法第1章、第17条で現金書留で送付しなければならないと定められています。

そのため、違法な送付方法であるレターパックや宅配便を指定してくること自体があやしいと言えるのです。

金融商品詐欺にあった時の相談先

金融商品詐欺にあった時の相談先を3つご紹介します。

警察専用相談窓口

金融商品詐欺にあい、犯人逮捕を望む場合は警察専用相談窓口「#9110」に電話をしましょう。

警察専用相談窓口「#9110」は全国どこからでも電話をかけた地域を管轄する警察の相談窓口につながる電話番号です。

受付時間は8:30~17:15までで、通話料は利用者負担となります。

110番とは異なり緊急性のない相談でも受け付けており、相談内容に応じて各部署が連携して対応しています。

相談前には証拠として以下のようなものを準備しておくとスムーズです。

- 犯人とのやり取りの内容がわかるスクリーンショットや音声

- 振込明細書などの支払い明細

- レターパックや宅配便の送り状の控え

証拠をそろえたら、なるべく早急に相談しましょう。

消費者ホットライン

現在行っている取引が金融商品詐欺かどうかはっきりさせたい場合は、消費者ホットラインに相談するのもよいでしょう。

消費者庁が運営する消費者ホットライン「188」に電話をすると、地方自治体が設置している消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してもらえます。

窓口の担当者が、今までの相談事例から客観的な立場で詐欺の可能性を検討してくれるでしょう。

年末年始(12月29日〜1月3日)を除いて毎日対応してもらえます。

かかる通話料金は以下の通りです。

| 回線の種類 | 通話料金 |

| 一般回線 | 8.5円(税込9.35円)/180秒 |

| 携帯電話 | 10円(税込11円)/20秒 |

| 公衆電話 | 10円(内税)/40秒 |

相手方とのやり取りの内容がわかるスクリーンショットや音声を準備し、相談しましょう。

司法書士・弁護士

金融商品詐欺にあい、だまし取られたお金を取り戻したい場合は司法書士や弁護士に相談しましょう。

そろえておきたい証拠は警察に相談する時と同じです。

スムーズに返金を受けるためにも、証拠がそろったらなるべく早く相談しましょう。

まとめ

金融商品詐欺とは、架空の金融商品について、偽りの情報を提供し、購入すればもうかると誤認させて金銭をだまし取る詐欺的手法です。

この記事も参考にしてよく使われる手口について知識を深め、大切な財産をだまし取られないよう注意してください。