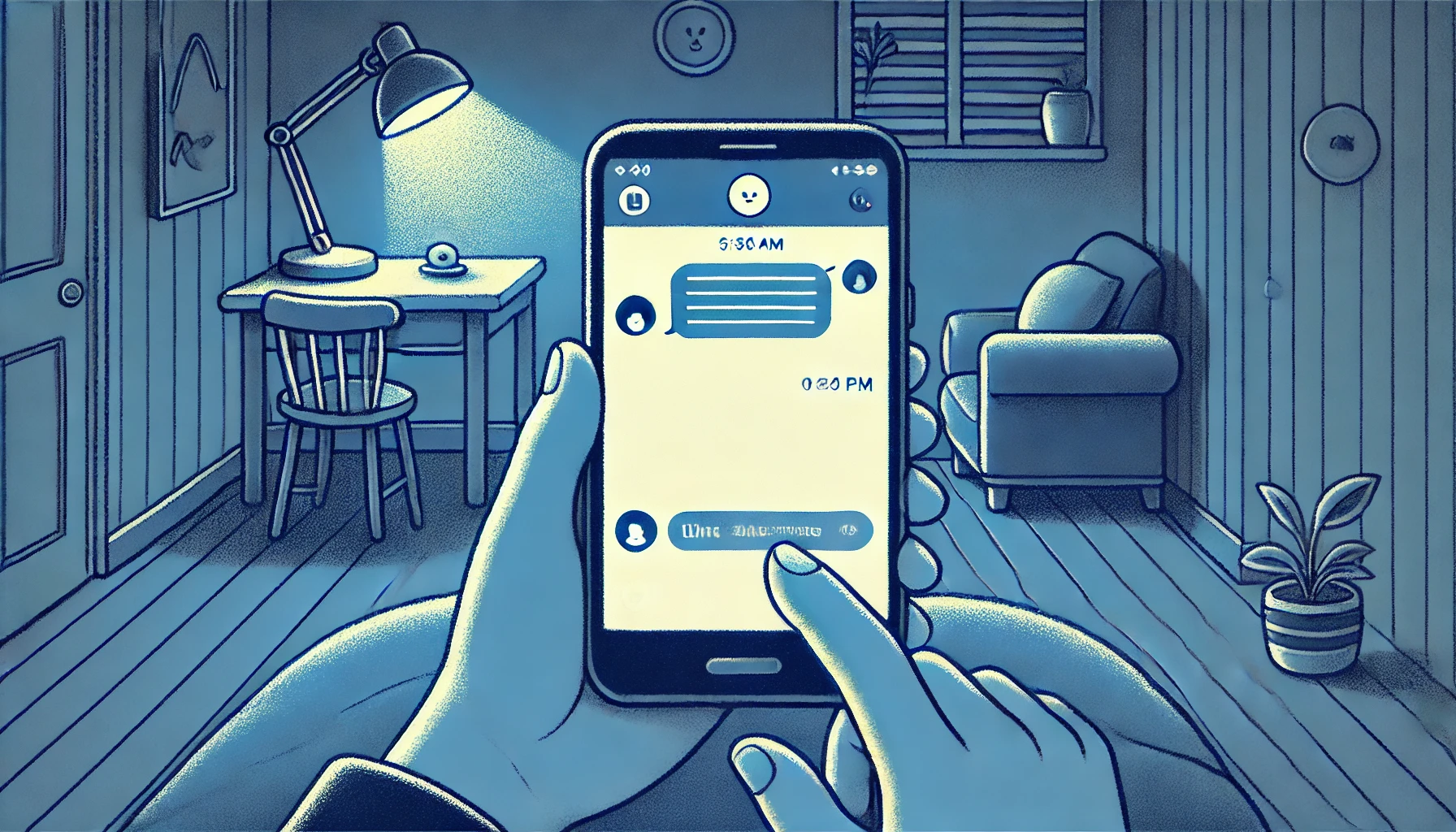

近年、無料のコミュニケーションアプリLINE(ライン)を悪用した詐欺被害が多発しており、社会問題になっています。

特にZ世代はLINEの利用率が高く、悪徳業者の巧妙な手口に騙されてしまう可能性があるため注意が必要です。

本記事では、Z世代を狙うライン詐欺の種類と手口を紹介します。

ライン詐欺の被害にあった際の相談先や騙されないための予防策もお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。

\心当たりがある人はすぐ相談!/

- ライン詐欺とはなにか

- ラインを悪用した詐欺の種類と手口

- ライン詐欺に騙されないための予防策

- ライン詐欺を疑った際の相談先

Z世代を狙うライン詐欺とは?

ライン詐欺とは、LINEを悪用したさまざまな詐欺のことをいいます。

日本国内におけるLINEの月間利用者数は9,700万人に上り、人口の約7割以上が使用しています(2023年6月末時点)。

Z世代にとってもLINEはコミュニケーションに欠かせないツールであり、利用率は10代で93.6%、20代で98.6%と高水準です。

日常になくてはならないツールですが、身近であるからこそLINEを悪用した詐欺が相次いでいるともいえます。

参考:総務省情報通信政策研究所「令和4年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」

ライン詐欺に多いのが、「なりすまし」による被害です。

友人や知人からLINEが来るたびに、本人かどうか疑う人は少なく、多くの人が騙されています。

もしかすると友人がLINEアカウントを乗っ取られ、知らない人があなたにメッセージを送っているかもしれません。

ラインを悪用した詐欺の種類と手口

詐欺被害を防ぐためには「犯人がどのような手口で騙そうとしてくるのか」を知っておく必要があります。LINEを悪用した詐欺のおもな種類は、以下のとおりです。

- ライン乗っ取り詐欺(電子マネーの詐取)

- フィッシング詐欺

- 架空料金請求詐欺

- 欠品・返金詐欺(〇〇pay詐欺)

- 還付金詐欺・懸賞詐欺

- 投資詐欺

- 闇バイト勧誘

それぞれの具体的な手口について詳しく紹介します。

ライン乗っ取り詐欺(電子マネーの騙し取り)

Z世代を狙うライン詐欺で多いのが、LINEの乗っ取りです。

第三者にLINEの認証番号を教えたり、LINEそっくりの偽サイトにメールアドレスとパスワードを入力したりすると(フィッシング詐欺)、他人にアカウントを乗っ取られてしまうことがあります。

友人や知人のアカウントが乗っ取られると、アカウントの持ち主になりすました人物から電子マネーを騙し取られる可能性があります。

<電子マネーを騙し取る手口>

|

電子マネーのカードに記載された番号(英数字など)を教えることは、現金を他人に渡すのとほぼ同じです。

フィッシング詐欺

LINEの公式アカウントなどになりすまし、個人情報を抜き取られる「フィッシング詐欺」も横行しています。

<フィッシング詐欺の手口>

|

実際に、LINE公式からメッセージ(他のデバイスからのログイン通知、災害情報など)が届くことはあります。

この場合は「アカウント名の左に緑(もしくは紺色)の公式バッジがついているか」を確認すれば、なりすましか否かを判別できます。

架空料金請求詐欺

架空料金請求詐欺とは、実在する企業や組織になりすまし、実際には利用していないサービス利用料や未納料金を請求する詐欺です。

<架空料金請求詐欺の手口>

|

実在する企業や組織を名乗る相手からLINEメッセージが届いた場合も、LINE公式アカウントのなりすましと同様に、緑(もしくは紺色)の公式バッジを確認することでなりすましを見抜けます。

欠品・返金詐欺(〇〇pay詐欺)

全国の消費生活センターでは「〇〇payで返金します」という詐欺に関する相談も寄せられています。

〇〇pay詐欺とは、ネットショッピングの商品代を返金するふりをして、逆に送金させる手口です。

<〇〇pay詐欺の手口>

|

商品代を返金してもらうはずが、いつの間にか自分が送金してしまうという流れです。

「エラーで返金できない」などと複数回にわたり送金させられ、数百万円を騙し取られた事例も発生しています。

国民生活センターや公益社団法人日本通信販売協会(JADMA)を名乗る悪徳業者も存在しているため、騙されないよう注意が必要です。

「〇〇payでしか返金できません」「LINEの友だち追加が必要です」などと言われた場合は、詐欺を疑いましょう。

給付金詐欺・懸賞詐欺

給付金の受け取りや懸賞のプレゼント発送の手続きを装い、個人情報を抜き取る「給付金詐欺」や「懸賞詐欺」の被害にあう可能性もあります。

<給付金詐欺の手口>

|

<懸賞詐欺の手口>

|

市町村や厚生労働省が、給付金を支給するためにLINEの友だち追加を勧めることはありません。

また、懸賞企画ばかり投稿している個人アカウントは詐欺の可能性があるため、注意してください。

投資詐欺

投資家や著名人のふりをした人物から「確実に儲かります」と投資話(仮想通貨、FXなど)を持ちかけられ、お金を騙し取られる投資詐欺の被害も増えています。

<投資詐欺の手口>

|

知らない相手から都合の良い投資に勧誘された場合は、警戒しましょう。

闇バイト勧誘

LINEを通じ、特殊詐欺などの犯罪実行者役の募集である「闇バイト」に勧誘されるケースも発生しています。

株式会社ペンマークがZ世代1,808人にアンケート調査したところ、41.5%が「闇バイトに勧誘された経験がある」と回答しています。

そして、闇バイトの勧誘場所として最も多いのがSNSであり、その後LINEに誘導されます。

参考:株式会社ペンマーク

<闇バイト勧誘の手口>

|

「ホワイト案件」「違法バイトではない」などと誘われ、気づかぬうちに窃盗や詐欺などの犯罪行為に加担させられてしまうケースもあります。

あやしいと感じた場合や少しでも闇バイトに関わってしまった場合は、すぐに警察の相談専用電話(#9110番)へ連絡しましょう。

ライン詐欺に騙されないための予防策

ライン詐欺では高額な金銭を騙し取られる被害が多発しており、自分だけでなく家族や友人まで巻き込んでしまうことがあります。

自分やまわりの人を守るためには、騙されないための予防策を講じることが重要です。

ここでは、ライン詐欺被害にあわないための具体的な対策法を紹介します。

ラインアカウントのセキュリティを強化する

不正ログイン(乗っ取り被害)を防止するため、以下の方法でLINEアカウントのセキュリティを強化しておきましょう。

- 強固なパスワードを設定する:8~12文字かつ大文字・小文字・数字・記号を含める(ほかのサービスと同じパスワードを設定しない)

- ログイン許可をオフに設定する:スマートフォン以外の端末からログインできなくなる

パスワードの変更やログイン許可の設定をする際は「ホーム>設定>アカウント」と進みましょう。

あやしいメッセージには返信せずURLにもタップしない

あやしいメッセージを受信しても返信せず、記載されたURLもタップしないようにしてください。

LINE公式アカウントや企業からメッセージが届いた場合は、緑(もしくは紺色)の公式バッジがついているか確認しましょう。

偽サイト(フィッシングサイト)にアクセスしてしまった場合は、電話番号やメールアドレス、認証番号などの個人情報を入力せず、すぐに画面を閉じてください。

なお、場合によってはフィッシングサイトにアクセスしただけでウイルスに感染する可能性があります。

画面を閉じた後は速やかに端末のネットワークを切断し、ウイルススキャンツールで確認しましょう。

知らない人からの友だち追加・グループ招待を拒否するように設定する

知らない人からのメッセージや友だち追加、グループ招待を拒否することで、詐欺被害にあうリスクを低減できます。設定方法は以下のとおりです。

- 知らない人からの友だち追加を拒否する:ホーム>設定>友だち>「友だちへの追加を許可」をオフ

- 知らない人からのメッセージやグループ招待が届かないようにする:ホーム>設定>プライバシー管理>「メッセージ受信拒否」をオン

あやしいメッセージを受信した場合はこちらから発言せず、通報機能を使い、LINEの運営元へ報告しましょう(通報したことは相手に伝わりません)。

友人・知人から「電子マネーを購入してほしい」と言われたら警戒する

友人や知人から「電子マネーを購入してほしい」などと頼まれたり、あやしいURLが送付されたりした場合、相手のLINEアカウントが乗っ取られているかもしれません。

このようなメッセージが届いたら安易に返信せず、LINE以外の方法(電話やほかのSNSのDMなど)で本人に確認しましょう。

ライン詐欺かも?と感じたときの相談先

「ライン詐欺かもしれない」と感じたら、一人で悩まずに第三者へ相談することが大切です。

ここでは、おもな相談先を3つ紹介します。

\心当たりがある人はすぐ相談!/

消費者ホットライン

消費者ホットラインとは、最寄りの消費生活センターを案内してくれる窓口です。

電話番号「188」にかけると市町村の消費生活センターにつながり、専門の相談員が無料で相談に応じてくれます(通話料は利用者負担)。

ただし、消費生活センターが対応できるのは、ライン詐欺を含む消費生活全般のトラブル解決に向けたアドバイスや情報提供のみです。

金銭的な被害が出ていても、相談者に代わり返金交渉をしてくれるわけではありません。

警察相談専用電話

警察の相談専用電話(電話番号:#9110)でも、ライン詐欺に関する無料相談ができます(通話料は利用者負担)。

ただし、警察は民事不介入のため返金交渉には関与してくれません。

司法書士・弁護士事務所

ライン詐欺で騙し取られたお金を取り戻したい場合は、司法書士や弁護士への相談がおすすめです。

残念ながら、個人が直接業者に返金交渉をしても、対応してもらえないケースが多くあります。

しかし、詐欺被害に強い司法書士や弁護士を代理人に立てることで、返金交渉が成功する可能性が上がります。

まとめ

LINEを悪用した詐欺には、アカウントの乗っ取りやフィッシングなど、さまざまな種類があります。

Z世代は特にLINEの利用率が高く、危険と隣り合わせであることを認識しておきましょう。

万が一お金を騙し取られてしまった場合でも、司法書士・弁護士に相談することで返金される可能性があるため、泣き寝入りする必要はありません。

丹誠司法書士法人では、詐欺被害の解決実績が豊富な司法書士が、返金に向けて全力を尽くします。

相談は無料ですので、ライン詐欺でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。