最近ニュースやSNSで詐欺事件についてよく見かけるけれど、手口が巧妙で自分がターゲットにされた時に見抜けるか、不安に感じている人はいませんか?

この記事では、詐欺手口の最新情報から対策方法まで詳しくご紹介します。

✓詐欺手口の最新情報を知る方法

✓特殊詐欺の検挙率

✓特殊詐欺にあわないための対策

✓詐欺被害にあったときの相談先

すごい巧妙な詐欺の手口が続出!

詐欺の手口の中でも近年急速に広がり、警視庁が警戒を呼びかけているのは特殊詐欺です。

特殊詐欺とは、被害者に会うことなく信頼を得て、指定した口座に振り込ませるといった方法を用いて、不特定多数の人から金銭をだまし取る犯罪の総称です。

特殊詐欺と詐欺には、以下のような違いがあります。

| 特殊詐欺 | 詐欺 | |

| 対象者 | ・高齢者や孤立していそうな人

・資産が多いかどうかはあまり関係ない |

・個人から企業まで幅広く対象になる

・財産がある |

| 手口 | ・犯人と被害者は面識がない

・電話・メール・インターネットを利用して金銭をだまし取る |

・犯人と被害者は面識がある

・直接会って商品やサービスを売る ・信頼関係を構築して金銭をだまし取る |

| 規模 | ・組織的な犯罪が多い

・犯人の役割が指示役、電話役、受け子といった形で明確に分担されている |

個人を狙った小規模な犯罪から企業を狙った組織的な犯罪までさまざま |

特殊詐欺の手口について知っておくことで、自分の大切な資産を守れます。

万が一詐欺被害にあってしまった場合は、速やかに行動することが重要です。

以下の記事にて、被害回復へ向けた具体的な方法を解説しているため、合わせて参考にしてください。

「騙されたお金を取り戻す方法は」「実際に手元にお金が戻ってくるのはいつごろなの?」などという疑問や不安な気持ちを抱いたことはありませんか? 詐欺にあい、金銭を騙し取られた場合も、すぐに諦める必要はありません。 早急に対応すれば、返金[…]

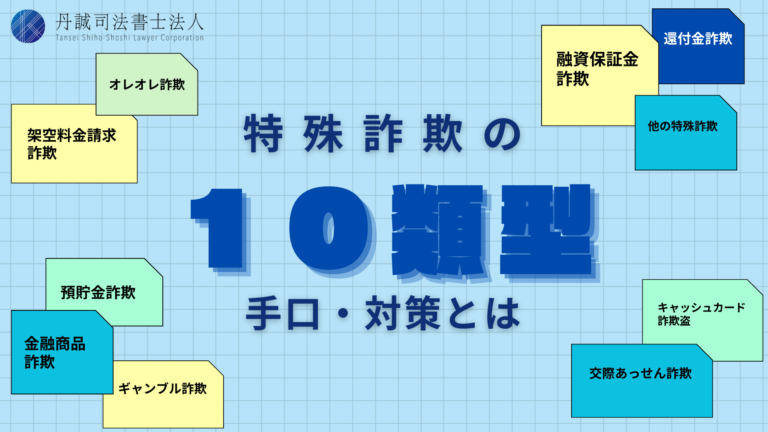

特殊詐欺の10類型

2020年1月1日から特殊詐欺の手口が10個に分類され、「特殊詐欺の10類型」と呼ばれるようになりました。

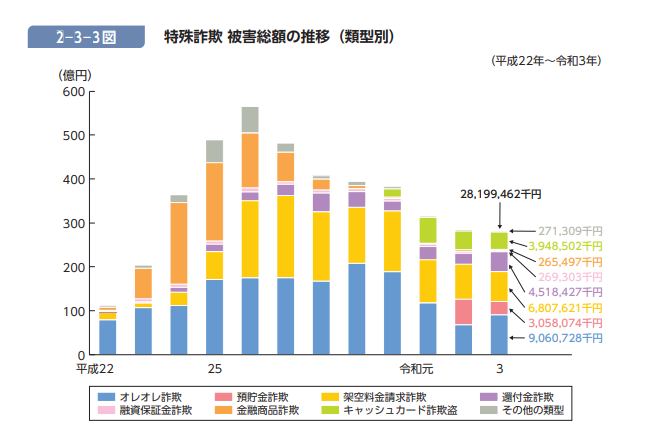

法務省が「特殊詐欺事犯者に関する研究」において、特殊詐欺の被害総額を調べたところ、2021年は約282億円にも及びました。

被害金額の順に、特殊詐欺の10類型の内容を紹介します。

1.オレオレ詐欺

オレオレ詐欺とは、親族が事件や事故を引き起こしたかのように見せかけ、示談金などの名目で金銭をだまし取る特殊詐欺です。

時には親族だけでなく、警察官役・弁護士役の人が登場する手口もあります。

オレオレ詐欺の防止対策

- 電話で金銭を要求されたら一度電話を切り、家族や警察に相談する

- 普段は留守番電話を設定しておく

- 迷惑電話防止機器を設置する

- 家族だということを証明するための合言葉を決めておく

- 個人情報や暗証番号を電話で伝えない

オレオレ詐欺では実際に、どのようなことを言われるのかイメージしにくい人は「警視庁・SOS47特殊詐欺対策ページ」を確認してください。

実際の犯人とのやり取りが公開されているので、音声を聞いてみましょう。

2.架空料金請求詐欺

架空料金請求詐欺とは未払いの料金があるといった架空の話を口実とし、金銭をだまし取る手口で行われる特殊詐欺です。

犯人は未払いの料金を支払うためにコンビニで電子マネーを購入し、カード番号を伝えるよう指示してきます。

また犯人は延滞料金を支払わないと裁判をすると伝え、不安をあおる場合もあります。

事業者、法務省、裁判所などが未払いの料金を支払ってもらうためにコンビニで電子マネーの購入を促すことはありません。

架空料金請求詐欺の防止対策

- SMSなどで未払い料金の問い合わせが届いても連絡しない

- 現金の送付や電子マネーの購入を促されても応じない

- 個人情報や暗証番号を教えない

架空料金請求詐欺における実際のやり取りは「警視庁・SOS47特殊詐欺対策ページ」で公開されているので、手口を詳しく知りたい人は目を通しておきましょう。

3.還付金詐欺

還付金詐欺とは、税金の還付に必要な手続きをよそおってATMを操作させ、金銭を振り込ませる特殊詐欺です。

犯人は地方自治体・税務署・年金事務所の職員であるなどと偽って、医療費・保険料・年金などの還付金があると電話をかけてきます。

還付金の払い戻しには期限があると言って、急かすこともあります。

地方自治体・税務署・年金事務所の職員が、還付金を支払うためにATMの操作を依頼することはありません。

還付金詐欺の防止対策

- 電話でATMの操作を依頼されたら家族に相談する

- 普段は留守番電話を設定しておく

- 迷惑電話防止機器を設置する

- 地方自治体、税務署、年金事務所を名乗られても鵜呑みにせず確認する

還付金詐欺の犯行グループの電話音声が「警視庁・SOS47特殊詐欺対策ページ」で公開されているので、より詳細を知りたい方は聞いてみましょう。

4.キャッシュカード詐欺盗

キャッシュカード詐欺盗とは、キャッシュカードの不正利用があったと偽ってカードを用意させ、偽物とすり替える手口の特殊詐欺です。

犯人は警察官や銀行協会職員などになりすまして自宅を訪問し、盗んだキャッシュカードで口座から現金を引き出します。

警察官や銀行協会職員がキャッシュカードの確認のために、自宅を訪問することはありません。

キャッシュカード詐欺盗の防止対策

- 普段は留守番電話を設定しておく

- 迷惑電話防止機器を設置する

- 本当にキャッシュカードの不正利用があったか、銀行に確認してみる

不正利用というと早急に対応しなければならないと感じますが、落ち着いて確認するのが大切です。

5.預貯金詐欺

預貯金詐欺とは、キャッシュカードが犯罪に利用されたと偽って新しいカードと交換するよう促し、暗証番号を聞き出してキャッシュカードを盗む手口の特殊詐欺です。

犯人は地方自治体や税務署の職員、警察官などになりすまして自宅を訪問し、盗んだキャッシュカードで口座から現金を引き出します。

地方自治体や税務署の職員、警察官がキャッシュカードの暗証番号を聞くことはありません。

預貯金詐欺の防止対策

- 普段は留守番電話を設定しておく

- 迷惑電話防止機器を設置する

- すぐに家族や周囲の人に相談する

- 銀行に確認して真偽を確かめる

犯罪に巻き込まれたと伝えられると慌ててしまうかもしれませんが、まずは冷静に状況を確認することが大切です。

6.融資保証金詐欺

融資保証金詐欺とは、実際に融資をすることはないにもかかわらず、融資を申し込んだ人に対し保証金などの名目で金銭をだまし取る手口の特殊詐欺です。

一度お金を振り込むと、異なる名目で何度も金銭を請求するのが特徴的です。

最初に無担保・低金利などをうたって融資へのハードルが低いように見せかけるため、このような文言が記載されたはがきやSMSには注意しましょう。

7.金融商品詐欺

金融商品詐欺とは、未公開株や有価証券、外国通貨などの金融商品について、偽りの情報を提供し、購入すればもうかると誤認させて金銭をだまし取る手口の特殊詐欺です。

購入の意思がない人に対しては、名義貸しをもちかけるケースもあります。

そのうえで「名義貸しによって生じたトラブルの解決金だ」と偽ってお金を請求します。名義貸しという犯罪に巻き込むことで、被害者が警察などへ相談できない状況を作りあげる巧妙な手口です。

金融商品に興味がないと断っても、購入したことにされて解約料を請求される場合があるため、不審な電話やSMSには反応しないでください。

8.ギャンブル詐欺

ギャンブル詐欺とは、競馬・競輪・パチンコ・パチスロの必勝法、宝くじの当選番号を教えると持ち掛け、情報料として金銭をだまし取る手口の特殊詐欺です。

雑誌、インターネット広告、Web記事、電話、メールなどで不特定多数の人に向けて発信していることが特徴です。

必ずもうかるギャンブルは存在しないため、このような話をもちかけられてもはっきりと断りましょう。

9.交際あっせん詐欺

交際あっせん詐欺とは、雑誌の広告やメールなどで「異性を紹介する」と案内し、申し込んだ人に対して会員登録料や保証金などの名目で金銭をだまし取る手口の特殊詐欺です。

ギャンブル詐欺と同じく、不特定多数の人に発信している点が特徴です。

異性を紹介してくれるからといってすぐに申し込むのではなく、口コミや評判を検索してみるなど、その業者を信頼してよいかどうかを確認しましょう。

10.その他の特殊詐欺

上記の9つの類型にあてはまらない特殊詐欺を、その他の特殊詐欺として分類します。

詐欺と見抜きにくい手口が増加しているので、特殊詐欺について最新の情報を知っておくことは、自分の大切な資産を守る上でも重要です。

詐欺手口の最新情報を知るには?

詐欺手口の最新情報を知りたい時は、どうすればよいのか解説します。

前の項目でも紹介した警視庁・SOS47特殊詐欺対策ページでは「最新の詐欺」というページを設けて、新しい詐欺の手口とその被害実態や対策も含めて発信しています。

他にもNHK首都圏ナビのホームページでは、実際の詐欺事件で使われた手口から被害にあわないようにするには、どうすればよいのかまで詳しく発信しています。

詐欺の手口は日々進化しているため、このようなページから情報収集しておくと、いざという時にも被害にあわずに済むでしょう。

特殊詐欺の検挙率

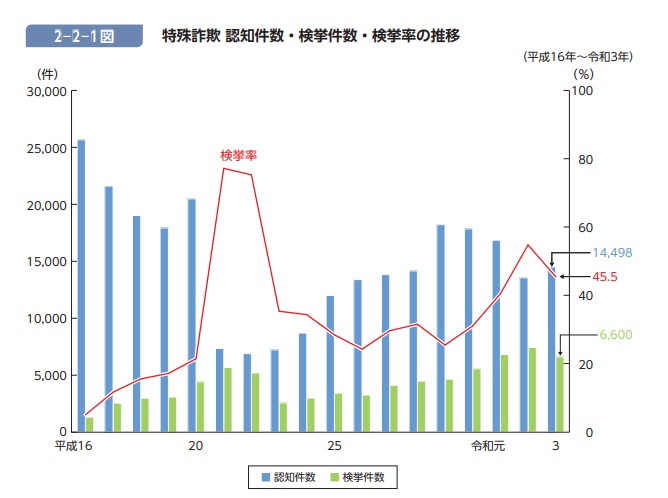

法務省が公表した「特殊詐欺事犯者に関する研究」において、特殊詐欺の検挙率は45.5%という結果でした(2021年時点)。

半数以上の事件で犯人が検挙されないからこそ、特殊詐欺から身を守る方法を日ごろから考えておくことは大切です。

特殊詐欺にあわないための対策

特殊詐欺にあわないためには、具体的にどのような対策を取ればよいのでしょうか。

4つご紹介します。

固定電話の番号表示と非通知拒否を設定する

特殊詐欺は、電話を通じて行われることが多いため、以下の2つを意識した対策をするとよいでしょう。

- 犯人と電話で会話をしない

- 犯人から電話がかかってこないようにする

犯人と電話で話さないようにするためには、番号表示サービスを利用しましょう。

電話番号が表示されれば、知らない番号からの着信には出ずに済みます。また、犯人から電話がかかってこないようにするには、非通知拒否サービスを利用しましょう。

非通知でかかってきた電話には、自動音声で「番号を表示しておかけ直しください」とメッセージが流れるので、自動で受信拒否できます。

国際電話を利用休止にする

2024年6月、警察庁が公表した調査結果によると、特殊詐欺に使われた電話番号のうち、54%は国際電話番号でした。

普段国際電話を利用しない場合は、休止してしまう方が詐欺の被害にあいにくくなると言えます。

ウイルス感染の画面が表示されても、冷静に対処する

インターネットの閲覧中に、ウイルスに感染し修理が必要という偽の画面が表示されることがありますが、ページに問い合わせ先の記載があっても無視しましょう。

問い合わせ先には「サポート窓口」などと記載されていますが、電話をかけるとサポート料として金銭の支払いを要求されるため、注意してください。

防犯機能つきの電話を導入する

固定電話やスマホの買い替えを検討しているなら、防犯機能つきの電話を導入することも有効な対策となります。

防犯機能つき電話には、着信音が鳴る前に自動メッセージで警告してくれたり、通話の内容を自動録音してくれたりする機能がついています。

公益財団法人全国防犯協会連合会のホームページには、推奨する優良防犯電話の「推奨品目録」が掲載されているので、どのような機種がよいのか知りたい人は目を通しておきましょう。

すごい巧妙な手口の詐欺にあってしまったら?

もし詐欺被害にあったら、どこに相談をすればよいのでしょうか。

2つに分けて紹介します。

電話窓口から目的に合わせて相談

詐欺について相談したい時、知っておきたい電話窓口は以下の3つです。

| 窓口の名前 | 連絡先 | 概要 | 相談の目的 |

| 警察相談専用窓口 | #9110 |

|

詐欺の犯人を逮捕してほしい時 |

| 消費者ホットライン | 188 |

|

消費者被害の相談をしたい時 |

| 匿名通報ダイヤル | 0120-924-839 |

|

特殊詐欺に関する情報提供をしたい時 |

相談の目的に合わせて、窓口を使い分けましょう。

司法書士や弁護士に相談

特殊詐欺の被害にあい、返金を求める場合は司法書士や弁護士に相談しましょう。

相談前に準備しておきたい証拠は、以下の通りです。

- 相手とのやり取りの内容がわかるスクリーンショットや電話音声の録音データ

- 振込明細書

- 電子マネーを購入した場合はレシート

スムーズに返金を受けるためにも、証拠をそろえて早急に相談することが大切です。

まとめ

「最新の詐欺手口はすごい!」とよく言われますが、詳細な手口を知り対策を取ることで自分や家族の大切な資産を守ることができます。

この記事も参考にして、ぜひ詐欺の手口について理解を深めてください。