ビジネス成功を目指して高額なセミナーへ申し込んだものの、やはり怪しい気がしてキャンセルしたいと考える人もいらっしゃるでしょう。

そこで不安になる点は「キャンセル時に参加費を返金してもらえるかどうか」ではないでしょうか。

この記事では、高額セミナーを通じた詐欺の実態から返金の相談先まで詳しく解説します。

✓高額セミナーを通じた詐欺的行為の実態

✓高額セミナーの返金ポリシーの問題点

✓高額セミナーの料金を返金してもらう方法

✓高額セミナーの被害にあった場合の相談先は?

高額セミナーとは?

悪徳商法の1つであるセミナー商法では、マインドコントロールを目的としたセミナーを受講させて、継続的に多額の金銭をだまし取る手口が用いられます。

この手口によりだまされた消費者は、セミナーの受講費として高額な支払いをすることとなるため「高額セミナー」と呼ばれています。

セミナー商法では、社会人向けには自己啓発セミナー、就活生向けには就活セミナーへの勧誘が行われます。

また、高額なセミナーへの参加によって、情報商材の購入を促されるケースも頻発しています。

情報商材詐欺に関する返金方法について、以下の記事で解説しているため、あわせて参考にしてください。

「情報商材の詐欺被害にあったが、支払ったお金を取り戻せるのか」 「被害金の具体的な回収方法を知りたい」 こういった不安や疑問を感じていませんか。 情報商材詐欺に騙された場合、時間が経つほど返金の成功率が下がってしまうため、[…]

高額セミナーを通じた詐欺的行為の実態

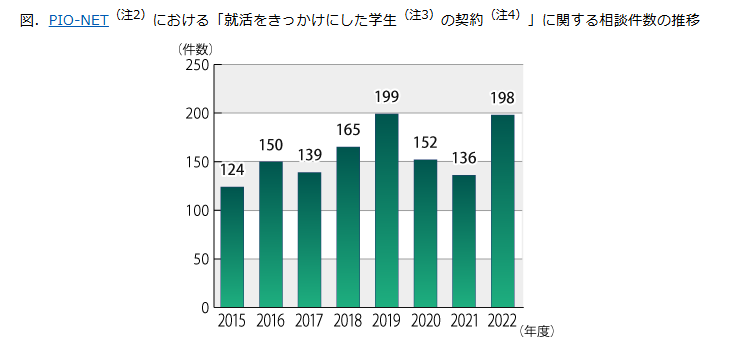

画像は2023年5月に独立行政法人国民生活センターが公表した、高額セミナーを含む「就活をきっかけにした学生の契約」に関する相談件数です。

2015年の調査開始から100件〜200件の間で相談件数が増減し、継続的に減らないのが現状だと言えます。

毎年学生が入れ替わるため、詐欺的行為に関する注意喚起が浸透しにくいことから、相談件数が大きく変わらないと考えられます。

無料カウンセリングの参加者が高額セミナーに勧誘された事例

男子学生は就職活動がうまくいかず悩んでいたところ、SNSで就活塾の広告を見つけてサイトに登録し、オンラインの無料カウンセリングを受けました。

学生は、自己分析や面接対策のために50万円のセミナーを受ければ、100%大手企業に合格できると伝えられたそうです。

その場で申し込むかどうか決めるよう促されたため、申し込んでしまいました。

セミナーのオリエンテーションの頭金として2万円を振り込み、セミナーについての説明を受けて電子契約を結びました。

その後友人に相談すると高額だと言われたため、担当者に支払えないのでセミナーをやめたいと伝えると、ローンで支払えばよいと説得され解約してもらえませんでした。

担当者やローン会社からの電話を受けずにいたところ、無料通話アプリのメッセージで解約に応じると連絡が来たものの、解約料として契約金額の20%を支払うよう言われました。

学生は納得できず国民生活センターに相談しました。100%就職できるといった断定的な説明をする業者は、警戒した方がよいとわかります。

高額セミナーの主催者が3ヵ月の業務停止命令を受けた事例

2020年3月、東京都は電話で無料セミナーへの参加を促し就活塾への勧誘を行っていた事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、3か月間の業務の一部停止と違反行為を是正するための措置を指示しました。

事業者が特定商取引に関する法律に基づく指摘を受けた、不適正な取引行為は以下の通りです。

| 特定商取引に関する法律の条項 | 該当する取引行為の詳細 |

| 第三条 勧誘目的等の不明示 | 街頭アンケートなどで連絡先を入手した消費者に対し、無料セミナーを行い講座の契約を結ぶよう勧誘したが、セミナーは勧誘目的と消費者に伝えていなかった |

| 第四条 申し込み書面の不交付 | 消費者が契約の申し込みをした際、内容を記載した書面を交付しなかった |

| 第六条第四項 公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘 | 事業者の事務所で勧誘をした |

| 第七条第一項第五号

省令第七条第一号 迷惑勧誘 |

その場で契約をしないと伝えた消費者に対し、長時間しつこく勧誘した |

契約の時に契約書類がない、勧誘がしつこいなど明らかにあやしい行為をする業者は、信頼してはいけません。

SNSを通じた高額セミナーへの勧誘が多く大学が注意喚起をした事例

2023年5月、NHK首都圏ナビは就職活動についての学生の不安につけ込んだトラブルについて報じました。

ある大学のキャリアセンターには、SNSをきっかけにしつこく高額セミナーに参加するよう勧誘されたという相談が寄せられていました。

そのためスタッフが常駐して相談に応じ、このような勧誘の典型例について、周知やガイダンスを行ったのです。

キャリアセンターでは学生たちに、就職活動でうまくいかない時は相談に来るよう促しています。

SNSを通じて学生の不安をあおる業者に対しては、十分に警戒しましょう。

高額セミナーの返金ポリシーの問題点

消費者が事業者と交わす契約についての法律「消費者契約法」では、以下の3つを規定しています。

- 不当な勧誘で結んだ契約は取り消しができる

- 消費者の利益を害する契約条項は無効になる

- 事業者に対する努力義務

例えば高額セミナーの返金ポリシーに「いかなる理由があっても返金しない」「いかなる場合も返金しない」と明記されている場合があります。

これは消費者契約法 第八条における「無効となる不当な契約条項」にあたるため、返金ポリシーに上記のような記載があったとしても、契約が無効になるということです。

もし高額セミナーの返金ポリシーに上記のような文言があったら、消費者契約法上の問題があるとわかるので、契約をするのは避けましょう。

高額セミナーの料金を返金してもらう方法

すでに支払ってしまった高額セミナーの料金を返金してもらいたい場合、どのような手続きをすればよいのでしょうか。

2つご紹介します。

特定商取引法に基づくクーリング・オフ

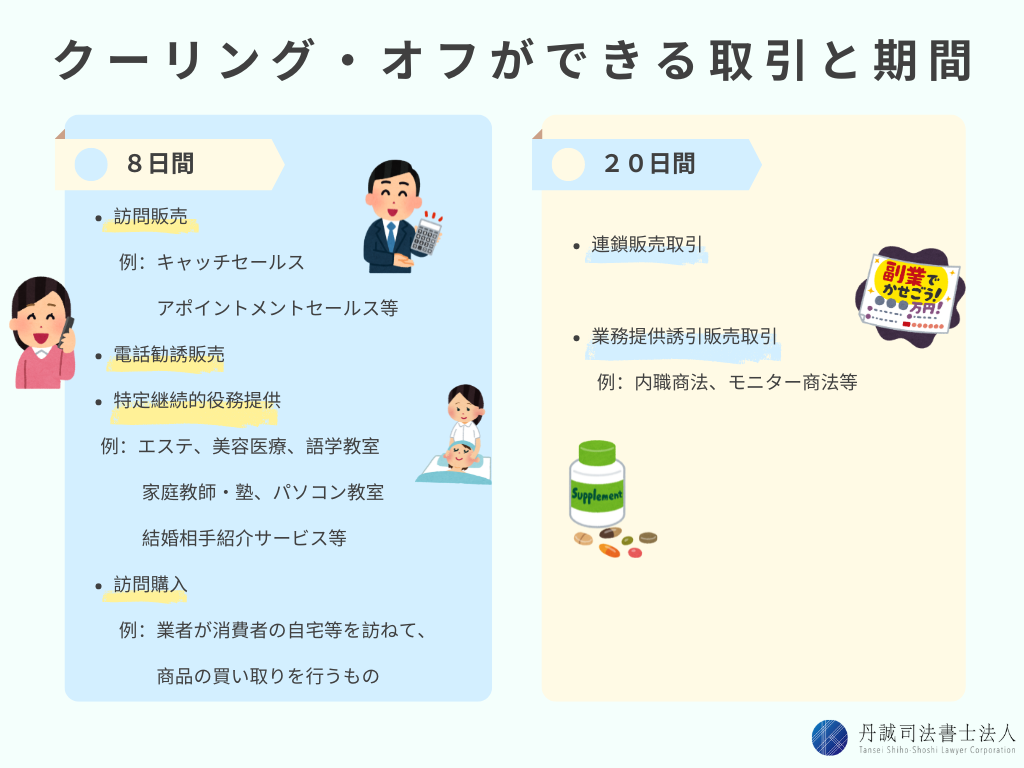

クーリング・オフとは一度契約の申し込みをしたり、契約を結んだりした後でも一定の期間内であれば無条件で申し込みや契約を取り消せる制度です。

上記の画像のように、クーリング・オフができる期間は、取引の内容によって8日間、20日間と異なるので注意しましょう。

またクーリング・オフができる期間内に事業者に書面か電磁的記録で通知を発送する必要があるので、準備は早めにしておくことが大切です。

事業者に送付する通知には、以下のことを記載してください。

- 事業者がクーリング・オフの対象となる契約を特定するために必要な情報

(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額など)

- クーリング・オフの通知を送付した日

手続きの詳細な内容は国民生活センターのホームページで確認できるため、クーリング・オフを検討している人は、一度目を通しておきましょう。

消費者契約法に基づく取消権の行使

前の項目でもご紹介しましたが、以下のように不当な勧誘で結んだ契約は、消費者契約法第四条に基づいて取り消しができます。

- 重要事項について事実と異なる説明をした(不実告知)

- 不確実なことに対して「確実」と説明をした(断定的判断の提供)

- 消費者に不利な情報を伝えなかった(不利益事実の不告知)

- 事業者が消費者の自宅や勤務先に強引に居座った(不退去)

- 消費者を強引に引き留めた(退去妨害)

- 分量や回数が多すぎる契約内容(過量契約)

- 消費者の不安をあおって勧誘をした(不安をあおる告知)

- 好意を不当に利用した(デート商法)

- 消費者が加齢や心身の状態で判断力が低下していることを利用して勧誘・契約させた(判断力の低下の不当な利用)

- 霊感を利用して勧誘した

- 契約前なのに損失補償を請求した(契約締結前に債務の内容を実施)

契約を取り消せる期間は、消費者契約法 第七条で定められているので、手続きをしたい人は目を通しておきましょう。

高額セミナーの被害にあった場合の相談先は?

高額セミナーの被害にあってしまった場合、どこに相談すればよいのでしょうか。

2つご紹介します。

消費者ホットライン「188」

消費者被害の相談をしたい場合、消費者庁が運営する消費者ホットライン「188」に連絡しましょう。

消費者ホットライン「188」では、地方公共団体が設置している身近な消費生活相談窓口を案内しています。

相談は無料ですが、全国一律で以下の通話料金がかかります。

| 回線の種類 | 通話料金 |

| 一般回線 | 8.5円(税込9.35円)/180秒 |

| 携帯電話 | 10円(税込11円)/20秒 |

| 公衆電話 | 10円(内税)/40秒 |

年末年始(12月29日〜1月3日)以外は、毎日利用が可能です。

司法書士や弁護士

高額セミナーの被害にあい、返金の相談をしたい場合は司法書士や弁護士に相談しましょう。

司法書士や弁護士は依頼者の代理人として、特定商取引法に基づくクーリング・オフや消費者契約法に基づく取消権の行使などの手続きを行います。

相談の際に準備しておきたい証拠は次の通りです。

- 高額セミナーの勧誘担当者とのやり取りがわかるスクリーンショット(電話なら録音など)

- 振込明細書など支払いの内容がわかるもの

証拠をそろえたら、できるだけ速やかに相談しましょう。

高額セミナーのキャンセル・返金をご希望の方は丹誠司法書士法人にご相談ください

丹誠司法書士法人では、高額セミナーを運営する悪徳な業者とのトラブル解決をお引き受けしています。

被害にあっても法律の知識が少ないからと泣き寝入りするのではなく、早めにご相談をいただければ解決できる可能性は高まります。

丹誠司法書士法人では、以下のような流れで相談をお受けしています。

- お客様からの電話・LINE・メールでのお問い合わせ

- 無料相談の実施

- 委任契約を結ぶ

- 手続き開始

- 完了報告

まとめ

セミナー商法では、マインドコントロールを目的とした高額なセミナーを受講させて、継続的に多額の金銭をだまし取る手口が用いられます。

高額セミナーの被害にあわないために、この記事も参考にして不当な契約には十分に注意してください。